Agente espacio-temporal

A estas alturas de su carrera, Luc Besson ha dado sobradas evidencias de su querencia por las viñetas, pero no como una muestra, otra más, de asimilación cultural… en la alocada coctelera de influencias en que se fundamentan gran parte de sus logros como cineasta, el comic de filiación franco-belga tiene una importancia capital, y no sólo en el plano estético: varias de sus obras, acaso las más libérrimas —y por ello mismo estimulantes— adaptan al lenguaje cinematográfico originales literarios de una tradición mucho más rica de lo que, fuera del ámbito propiamente francófono, su desconocimiento pudiera indicar. Como en tantas otras ocasiones, el poderío de una industria inequívocamente USA, en este caso la del comic book, relega a las zonas de sombra a equivalentes de otros ecosistemas culturales, que deberían merced a su calidad haber gozado de similares nichos de mercado. Dejando de lado la “línea clara” de Tintín —y, quizá, Spirou y Fantasio—, ¿acaso cuentan Adèle o Valerian con la legión de seguidores de, pongamos por caso, Superwoman o Spiderman?

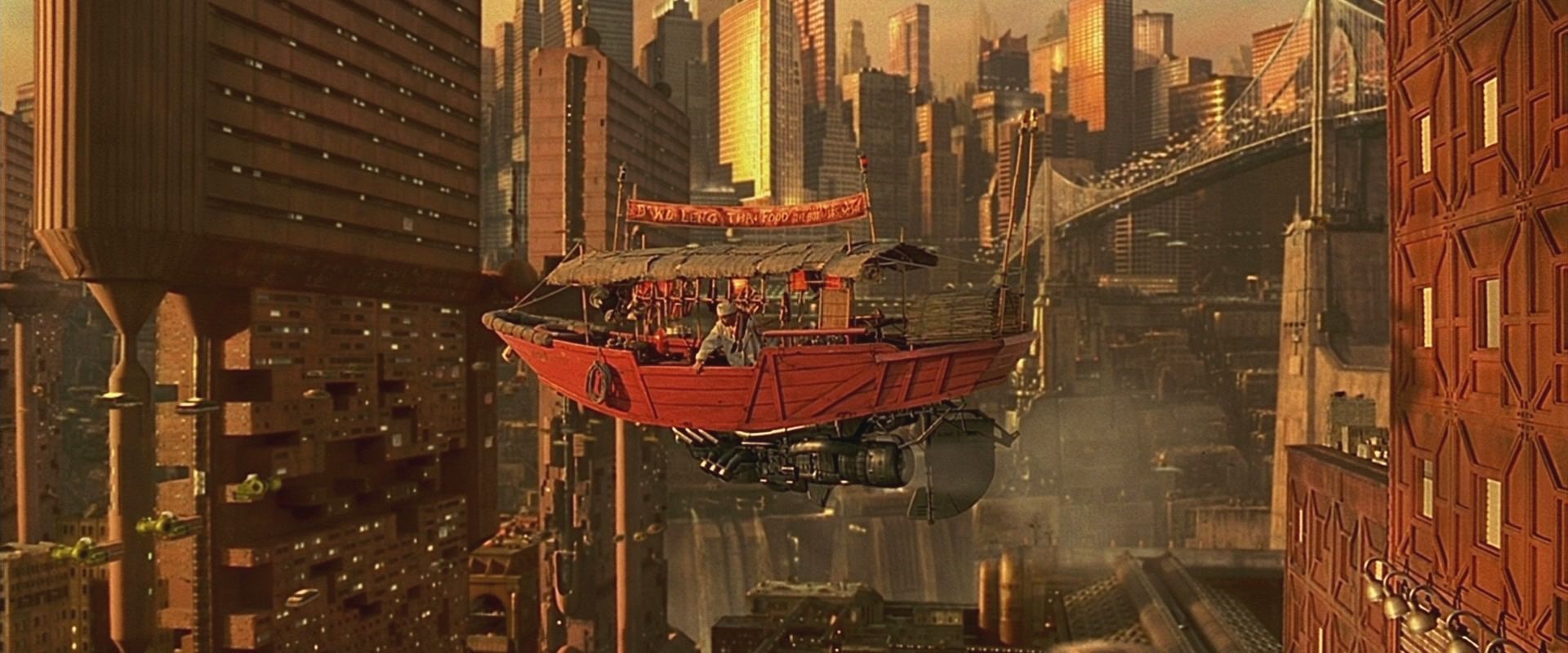

Fuera de sus países de origen resulta evidente que no. Pero para Besson contribuyen a conformar poderosos imaginarios, seguramente alimentados desde su infancia, que cristalizan en títulos en los que el componente audiovisual se enseñorea de la narración, que se pliega a la caprichosa sucesión de imágenes hipertrofiadas. En el contexto de su filmografía, El quinto elemento (The Fifth Element, 1997) ejerce de bisagra entre su querencia por los códigos del noir hollywoodiense —plasmados en todo caso desde una perspectiva marcadamente personal— y la progresiva apertura a unas mayores dosis de delirio y escapismo, que encontrará en sus películas de animación, así como en las adaptaciones de los personajes antes mencionados, terreno abonado. Pese a que el implacable paso del tiempo ha caído como una losa sobre sus celebrados efectos visuales, la cualidad sugestiva de su aparato estético permanece intacta: un encadenado de pasajes de incontestable belleza en el estrecho margen que media entre lo sublime y lo ridículo. En la apoteosis kitsch encuentra El quinto elemento, sumada al lucimiento de un oxigenado Bruce Willis, su razón última de ser.

Claro que, como todo filme Sci-Fi digno de tal denominación, al fondo del plano atisbamos esas fabulosas postales del devenir que posibilitan que el espectador deje volar su imaginación hacia futuros luminosos, sombríos, aún por escribir. La potencia evocadora de los fotogramas de El quinto elemento debe mucho al concurso de dos de las grandes figuras del comic galo en tareas de diseño de producción: Jean Giraud, alias Moebius, no necesita presentación; es uno de los grandes creadores del siglo pasado, y el que haya tenido la posibilidad de recrearse en sus ilustraciones rubricará sin dudarlo tal aseveración. A Jean-Claude Mézières le debemos, conjuntamente con Pierre Christin, el alumbramiento de Valerian, agente espacio-temporal; tampoco es mérito menor. A la vista del pedigrí de sus principales artífices conceptuales, no es de extrañar que el título más escapista del firmante de El gran azul (Le Grand Bleu, 1988) hasta la fecha remita tanto a los fértiles universos ficcionales de ambos ilustradores como al episodio Harry Canyon, de Heavy Metal (íd.; Gerald Potterton, 1981) en el que se inspira. Cine en viñetas por férrea convicción.

Que transcurridas dos décadas se estrene Valerian y la ciudad de los mil planetas (Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017) obedece, como comentábamos previamente, a la evolución lógica de un cineasta que, en la medida en que el avance tecnológico ha posibilitado la generación de paraísos artificiales progresivamente más verosímiles, ha volcado su músculo audiovisual en el cine de animación y la imagen real —si es que tiene sentido seguir haciendo esta distinción— trufada de CGI. De hecho, en una generosa porción del metraje de su último trabajo la barrera entre ambos formatos se difumina, cediendo al empuje de un cromatismo fotorrealista de embriagadora belleza. De los diversos homenajes al original literario de Mézières y Christin este es, sin lugar a dudas, el más merecido: embebidos del espíritu lisérgico de la década de los setenta, Valerian y su inseparable Laury exploran en sus primeras aventuras el universo conocido, visitando planetas de abigarradas arquitecturas, poblados de seres extraños, delirantemente recreados; un diseño que rinde tributo al onirismo psicodélico de los estados alterados de conciencia, y que no desentonaría en la portada de un álbum de Pink Floyd.

Paraísos artificiales

Son los primeros pasajes de Valerian y la ciudad de los mil planetas los que permiten establecer una filiación más clara con el espíritu de sus precedentes —fundamentalmente del álbum El embajador de las sombras—, tomados antes como fuente de inspiración que adaptados per se: tras unos títulos de crédito en los que al son de Space Oddity conoceremos a las diversas razas que pueblan la estación Alpha —en la que tendrá lugar el grueso de la narración— la tragedia de los habitantes del planeta Mul acontecerá ante nuestros ojos con todo el hálito poético del que es capaz el audiovisual puro. Una secuencia de extraordinaria belleza que nos conduce, sin solución de continuidad, a conocer a la pareja protagonista y sus simpáticos escarceos erótico-festivos, arrastrados a una misión suicida que constituye, ante todo, un festín de dinamismo visual, a medio camino entre la estética del videojuego y la set piece anfetamínica marca de la casa. Luc Besson se siente tan cómodo con el material que maneja que, inclusive cuando el ritmo encalla en una trama más morosa de lo que sería deseable, esta cortocircuita en la forma de un imprevisible burlesque cortesía de Rihanna, cuando no del slapstick más hilarante. Una invitación al desvarío a disfrutar, siempre y cuando nos lo permitamos, sin complejos.

No hay mayor muestra de aprecio que llevarte totalmente a tu terreno el material de partida. Quizá por eso una reflexión tan interesante como es la del papel de la humanidad ante la exploración/colonización intergaláctica, devenida en crítica hacia la soberbia imperialista de los mandamases de Galaxity, queda tan sólo apuntada en la película, cuando era uno de los argumentos centrales, en línea con el contestatario clima socio-cultural imperante en la época, de los primeros álbumes de la serie. Lo que si se ha logrado contextualizar, y con generosas dosis de vitriolo, es la setentera guerra de sexos a la que se veían abocados, misión tras misión, Valerian y Laureline; y a la que no era en absoluto ajena el debate acerca de los roles de género y el papel de la mujer en la sociedad post mayo del 68. Como hijos de su tiempo, que es el nuestro, Dane DeHaan y Cara Delevingne sobreviven en precario con el mismo rictus de autosuficiencia con el que juegan a la seducción cruzada, aunque en esta contienda la Laury fílmica tenga nuevamente todas las de ganar.

Las escaramuzas de esta contienda, que conduce irremediablemente al matrimonio, le sirven a un juguetón Besson para poner en valor su cinefilia a golpe de screwball, y serán del agrado, supone uno, de los millennials a los que se pretende convocar. En todo caso, hablamos de un elemento más que juega a favor del entretenimiento sin complejos, pues este es a fin de cuentas el objetivo pretendido: erigir una space opera total, una oda a la imaginación desbordante que tiene algo de reivindicación, de homenaje a una manera de entender el séptimo arte, en su vertiente de gran espectáculo, tan creativa y digna de consideración como aquella que triunfa en las entregas anuales de premios. Para un filme, como apuntamos, de impronta recapituladora sorprende que el consabido recurso al humor absurdo, el gag cutre inequívocamente bessoniano, apenas se haga notar; quizá sea debido a su precisa inclusión en aquellas secuencias en que refuerza un tratamiento visual ya de por sí bufonesco, en detrimento de su arbitraria diseminación por todo el metraje.

Que en Valerian y la ciudad de los mil planetas no encontremos un émulo del (muy) cargante Chris Tucker de El quinto elemento, ha de valorarse necesariamente como muestra de madurez… o de intento, mucho nos tememos que baldío, de congraciarse con el público de multisalas, que no parece interesado en otra cosa que no sean los agotadores soliloquios superheroicos estirados ad nauseam. Ojalá me equivoque, pero los considerables riesgos asumidos por este blockbuster de autor seguramente lastren la viabilidad comercial de la propuesta, hipotecando ulteriores aproximaciones a un universo ficcional tan rico y estimulante como el de Valerian agente espacio-temporal. Salvo en territorio galo, por descontado, donde tienen asumido desde hace tiempo que la excepción cultural va mucho más allá de homenajear compulsivamente a Molière, pongamos por caso; al menos en esta ocasión, bendito sea el chovinismo.