Estos días la Varda cumple 90 tacos. Nadie le discute su condición de icono vivo del cine mundial y a esta postrera etapa (dorada, pero no por ello menos final) ha llegado sin necesidad siquiera de ejercer como tal: se halla más allá de todo reconocimiento (los acumula por docenas), más allá de cualquier tentativa de revisionismo gañán.

La obra de Agnès Varda es grande. Y uno sólo se ha ido dando cuenta de ello con el correr de los años, rescatando de rebote algunos de sus (escasamente vistos) documentales y elevándolos a la categoría de clásicos instantáneos. Sí, existe el clásico instantáneo a posteriori: ese que descubres cuarenta, cincuenta años después de su realización y que pasa a incorporarse a tu galería de filmes modernos, incluso contemporáneos. Algún cursi los calificaría de atemporales, pero la idiotez también tiene todo el derecho del mundo a tratar de calificar lo excelso.

Gentes: la Varda es mucho más que Cleo de 5 a 7 (1961) o Los espigadores y la espigadora (2000). Estuvo ahí cuando la cosa se puso calentita y levantó acta en formato documental —y a ambos lados del charco— de un conato de revolución, de un sueño colectivo que, como el alunizaje del hombre en su satélite más cercano… cuesta creer que ocurriese de verdad. Varda vive para recordarnos que sí, que sus ojos lo vieron. Sin el retintín coñazo de otros supervivientes de su generación (no pienso dar nombres si no es en presencia de mi abogado), la Varda continúa su viaje mirando hacia atrás sin ira y hacia delante sin complacencia.

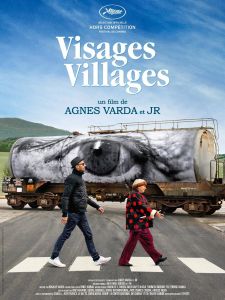

Esta vez no ha necesitado de aviones, de desafíos al filo de lo imposible ni de temporadas en el infierno. Le ha bastando una furgoneta-fotomatón, un lazarillo encarnado por un joven posero (aunque se le tolera, porque también es brillante) y un mapa de carreteras de su país. El resultado son estos rostros y rincones, este diario de viaje directo y pasmosamente sincero. ¿Tanto nos sorprende? ¿La sencillez, el hablar a cámara a salto de mata, el “montar” alguna escena sin esconder el artificio? Sí, sorprende la reivindicación del cine colaborativo. La búsqueda incansable de tipos convencionales. Y su conversión en santos locales a escala 10:1. Deslumbra lo brillante de una idea expuesta con escasos medios, pero con mucha, mucha convicción.

La Francia de Varda y JR es rural y deslocalizada, vasta y peleona. Los arquetipos que salen a su encuentro no son los ofuscados valedores del Frente Nacional ni la idílica trouppe de animadores que comen queso en la cuneta mientras esperan el silbido tubular del tour de France. No, los héroes rescatados del anonimato pueden ser una simple camarera, un agricultor ultratecnificado, una superviviente que sólo quiere quedarse, los obreros de una industria química arrejuntados más allá de sus turnos rotacionales o las mujeres de unos estibadores demasiado acostumbrados a presumir de lucha en solitario. Rescatados, magnificados e inmortalizados en efímero formato.

Pero Varda no renuncia a ejercitar su memoria personal. Porque como su atrotinada vista, sabe que es algo que va a ir perdiendo gradualmente. Y por eso recrea escenas de antaño, sin ánimo alguno de autohomenaje. Sencillamente, por el placer de invocar a los muertos y obrar el milagro primigenio del cine: devolverlos a la vida en formato panorámico, como si todavía fuesen personajes con derecho a réplica / contraplano.

Mientras JR empapela la Francia menos chic, Varda sigue enamorándose de los gestos, las insurgencias y… y las cabras (aunque ahora las queramos sin cuernos: dóciles, con el testuz bajo, rentables). Como en el fondo es una romántica, aspira a darle una coda épica a este retorno al pasado, a la idea que le gustaría que Francia tuviese de sí misma. ¿Y si aprovechamos para cruzar la última frontera y ver qué se cuenta el pitufo gruñón de Jean-Luc Godard?

No, Godard no se va a contar nada. Quizás porque ya no esté para hostias, quizás porque se deba a su personaje o porque su afectación intelectual le impida algo tan sencillo como formar parte de la telerrealidad sin obscenidades que se ha montado su amiga Varda. O puede que encuentre detestable tratar de revivir el pasado de nadie. O puede que… coño, que es Godard. ¿Quién lo sabe?

Él se lo pierde. La Varda engrandece su leyenda pariendo una película rotundamente optimista y se permite además mandar al carajo al franco-suizo, algo que todo cinéfilo —por esforzado y masoquista que sea— ha deseado hacer alguna vez.