El cine argentino no atraviesa su mejor momento. Y no se trata de una crisis creativa —los cineastas del país vienen consolidando desde hace décadas una de las filmografías más sólidas del continente—, sino que está relacionado con el tenso clima político. Con la llegada del nuevo gobierno, la inversión en el séptimo arte se desplomó, reduciendo drásticamente la producción nacional. Aun así, durante el último año algunas películas lograron abrirse camino y llegar incluso a los festivales más importantes del mundo.

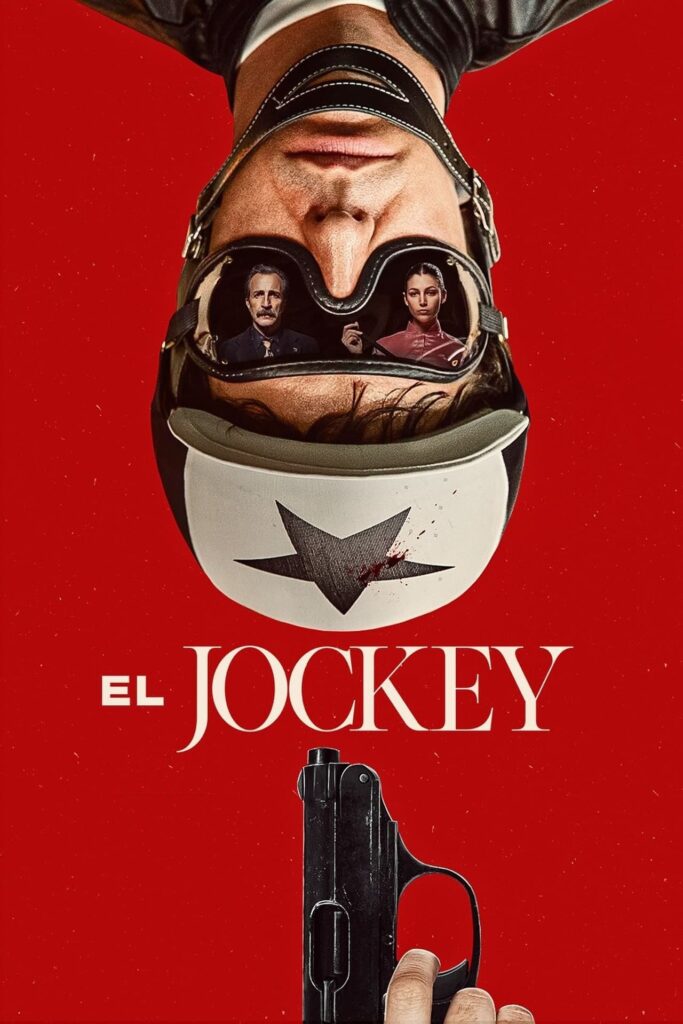

Es el caso de El Jockey, dirigida por Luis Ortega, que se presentó en la sección oficial del Festival de Venecia y posteriormente en San Sebastián, donde se alzó con el premio a la mejor película en la sección Horizontes. La historia sigue a Remo, un jockey brillante pero autodestructivo —encarnado por un siempre genial Nahuel Pérez Biscayart—, cuyo talento se ve opacado por su adicción a las sustancias y su comportamiento errático. Un accidente lo deja en coma y le hace tocar fondo. Al despertar, Remo abandona el hospital con lo puesto, dejando atrás no solo su pasado, sino también su identidad. Muere simbólicamente para renacer, y así comienza una extraña odisea de autodescubrimiento. Esta búsqueda lo lleva a adentrarse en entornos insólitos, en expresiones de género divergentes, al tiempo que escapa de unos mafiosos que lo persiguen por las calles de Buenos Aires y que lucha por reencontrarse con su novia Abril (Úrsula Corberó), de quien espera un hijo.

No cuesta adivinar la influencia del cine de Aki Kaurismäki, presente en los largos y estáticos planos frontales, en la fría puesta en escena y en la ironía amarga que recorre todo el guion. Aunque Ortega ha mencionado como influencias a Chaplin y Fellini —del segundo se percibe claramente un gusto por el barroquismo y el surrealismo—. Y hasta se han rastreado ecos de Almodóvar, especialmente en su apego a la estética kitsch. Esta amalgama de referentes resulta tan rica como arriesgada. El Jockey se mueve entre espacios dispares y reúne una gran cantidad de ideas interesantes, aunque algunas mejor resueltas que otras. Su reflexión sobre la identidad como algo mutante, difuso y en constante construcción resulta interesante y, en tiempos hostiles para ciertos discursos, incluso valiente. La película plantea ese proceso como doloroso y difícil, pero también vital y liberador.

Sin embargo, no todo en ella acaba de funcionar. En más de una ocasión, el relato pierde el rumbo, se vuelve algo presuntuoso, a veces redundante y falto de ritmo. Aunque diferente en cuanto a forma al cine mainstream, sus referentes acaban resultando un tanto obvios y por ende, su vocación autoral algo vacía. No, Luis Ortega no es Kaurismäki y le queda mucho por serlo. Pero incluso en sus tropiezos, los aciertos de El Jockey hacen que merezca la pena el visionado. Se agradece la voluntad de explorar nuevas formas y de adentrarse en temas incómodos y, sin ser la mejor película del año, sí que me despierta cierta curiosidad para seguir los próximos pasos de la carrera del director.