Pocas novedades se pudieron apreciar en la última edición de Il Cinema Ritrovato, en unas líneas curatoriales tan estructuradas y tan marcadas por sus recurrentes secciones y programadores, que arrojan una distribución espacio-temporal de ciclos y títulos muy continuista, hasta conservadora, pero nada exenta de lógica. Y es difícil quejarse cuando el resultado es tan bueno, al menos en lo que concierne a mi personal selección de títulos.

Aunque la indefectible retrospectiva a un director clásico hollywoodiense estaba dedicada este año a Lewis Milestone, cineasta un poco irregular pero muy apreciable, es al gran Frank Borzage a quien quería traer a colación respecto a ese periodo de esplendor del cine estadounidense. En Ritrovati e Ristaurati, la sección más definitoria del festival por contener el grueso de las restauraciones programadas, se presentó Til We Meet Again (1944), quizás el largometraje más deslumbrante de cuantos tuve ocasión de ver estos días en Bolonia, por más que su planteamiento no haya envejecido muy allá. Por supuesto, en un evento de estas características no se puede pretender encontrar discursos modernos permanentemente, porque el cine que muestra pertenece en su gran mayoría a otros tiempos, a otras mentalidades y actitudes.

Sin duda hay una cuestionable obsesión con la pureza que recorre todo este film, de principio a fin. Desde el comienzo en un convento en la Francia ocupada, un santuario de monjas y huerfanitas regado de palomitas blancas, hasta una resolución que garantiza el carácter inmaculado de esa novicia que por una vez abandona su perenne refugio claustral para acompañar a un piloto norteamericano en su intento de escapar del cerco nazi. Él es por su parte un hombre felizmente casado, cuya experiencia vital puede descubrir a la chica algunos de los placeres que ofrecen las relaciones amorosas (matrimoniales por supuesto) y el mundo exterior. Evidentemente el meollo de la cuestión es la conexión emocional, con un fuerte componente de pura atracción, que se genera entre ellos. Deviene así la historia en un drama romántico, exacerbado y matizado al tiempo por la imposibilidad de materializar sus sentimientos sin socavar sus principios más elementales, todo ello incrustado en el marco de un thriller sobre el cual se cargan muy poco las tintas (el villano de la función ni siquiera es particularmente cruel). Es en definitiva un romance subterráneo entre dos personajes cuya ética o moral les impide sacarlo a la superficie. Irreprochable en la plasmación visual, siempre atento a los rostros y a los gestos sin descuidar el global estético, Borzage es un maestro proyectando en pantalla los sentimientos de los personajes, sean más a flor de piel o más soterrados, logrando así que la película trascienda el puritanismo antediluviano que transmite su argumento. Porque lo más importante no deja de ser la emoción.

Otra de las secciones ineludibles del festival, la que además suele aportar por su propia naturaleza una propuesta geográfica más alternativa a las cinematografías dominantes, es Cinemalibero. Allí descubrimos otro punto culminante de esta edición, Safar (1972), cortometraje de Bahram Beizai, figura esencial de la Nueva Ola Iraní. Se trata de un relato protagonizado por niños, en la tan fértil tradición de esta cinematografía en lo que se refiere al reflejo de la infancia en pantalla. Su proliferación no era sólo debida al potencial alegórico que podían generar respecto al mundo adulto, siempre más susceptible de suscitar políticas censoras, sino que también tuvo su origen en la labor de promoción artística emprendida por el Instituto para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes, que produjo ésta y otras muchas obras señeras. Beizai nos embarca aquí en la singular y pequeña odisea que emprenden dos niños a la búsqueda de los padres de uno de ellos. Tiene su periplo mucho de aventura, al tiempo frustrante y celebratoria, liberadora y castradora, un movimiento que pone a prueba los límites de su campo de acción. Incluso se sugiere fantástica, con ese personaje vagamente demoníaco que aparece en un determinado momento de su trayecto. También sabemos que se ha convertido casi en rutina, en liturgia, ya que el chaval nunca acierta a dar con sus padres, siempre presto a encontrar un nuevo domicilio sobre el que hacerse ilusiones. Por tanto, también es una manifestación del sentimiento de orfandad de la juventud en el Irán del momento, pero igualmente un emotivo canto a la amistad que une a ambos personajes. Beizai, que en la década siguiente realizaría la extraordinaria Bashu, the Little Stranger (1989), ya demuestra aquí su capacidad para adoptar el punto de vista infantil. Su cámara mira a sus jóvenes héroes a la altura de los ojos para resaltar unas figuras que navegan a salto de corte de plano por un abigarrado marco geográfico y social que no siempre les es propicio, en una atractiva construcción visual tan vibrante como significativa.

También en Cinemalibero, y proveniente de una cinematografía mucho más marginal que la iraní, encontrábamos a la libanesa Jocelyn Saab, directora que consagró su filmografía esencialmente a plasmar los padecimientos bélicos de su pueblo, generalmente en formato documental. Con Adolescente, sucre d’amour (1985) entregaba un largo de ficción en el que esa adolescente del título, una chica un tanto descarada, se enamora de un maduro artista que no quiere involucrarse en el conflicto. Para la joven puede ser una forma de rebeldía inconsciente por una situación ante la cual se resiste a verse condicionada. El magnetismo del marco físico que transitan los personajes es indudable, la decadencia provocada por la destrucción que tan bien sabe captar la cámara de Saab, la tragedia atravesada por fulgores de belleza. Como haciendo eco de este rasgo, la propia protagonista le dice al artista que, dado que le ha conocido gracias a la guerra, ésta sería buena, una afirmación entre la provocación y la inocencia, justo eso punto en el que se mueve siempre este personaje de indudable capacidad seductora. La narración se resiste a caer en un prosaico relato de situaciones, y termina tendiendo a una poética que refleja la extrañeza ante una existencia enmarcada en la destrucción, propicia para la aparición de una vena surrealista ocasionalmente explícita.

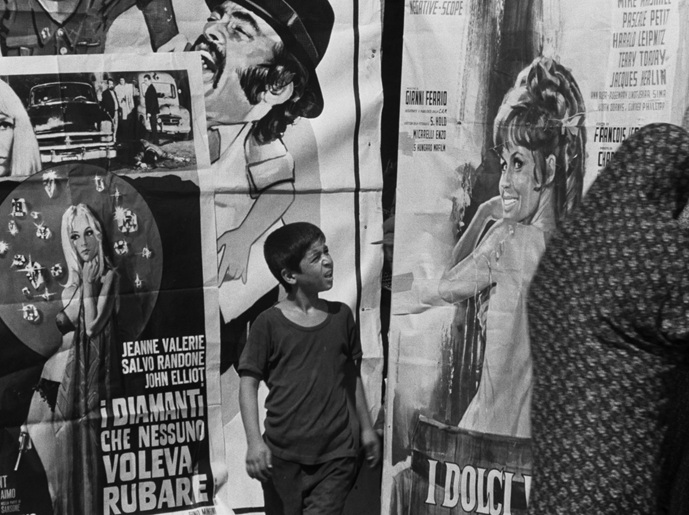

Lógicamente el cine italiano siempre tiene un papel destacado en el festival, encabezado por una retrospectiva a una figura nacional, generalmente un director, que este año estaba dedicada a Luigi Comencini, cineasta totalmente reivindicable. El mismo incluía valiosos títulos ya visionados en otras ocasiones, como La finestra sul Luna Park (1957), un relato paternofilial que todavía respiraba la influencia estética del neorrealismo, La ragazza di Bube (1963), una historia de amor en el tan fecundo (para el cine italiano) marco del fascismo/posfascismo, o Voltati Eugenio (1980), título medular de la obsesión que mostró el realizador por el mundo infantil en el tramo final de su carrera. Todas son obras capaces de generar momentos de genuina emoción desde una gran sensibilidad con sus personajes centrales, aunque también se puede observar la creciente desafección y pesimismo de Comencini hacia la sociedad (adulta) que le rodeaba. Esto resulta evidente en otros dos valiosos jalones de su filmografía que tuve ocasión de ver en Bolonia, pertenecientes ambos a la misma fase de su carrera y que alternativamente apuntan sus dardos críticos a la clase acomodada y a la clase trabajadora. Son películas de cuidada estética aunque se encuentren en constante movimiento, tanto en su gramática visual como dentro del mismo plano, y siempre con la buscada grisura de un trasfondo urbano (que también lo es social) tan atinadamente retratado por su autor.

Senza sapere niente di lei (1969) forma parte de esa vocación particular (aunque no exclusiva) del cine italiano por jugar con la fragilidad de personajes femeninos especialmente jóvenes, por supuesto en buena medida como forma de excitar la imaginación del público masculino, y que también podíamos encontrar en otro valioso título visto estos días en Bolonia, Esterina (1959) de Carlos Lizzani. Pero con mayor fuerza aún, se manifiesta la voluntad de Comencini por radiografiar los males de la sociedad burguesa a la cual pertenece la protagonista. Ella es un personaje supuestamente díscolo de inicio, huérfana de una madre que acaba de morir y objeto del interés seductor por parte del abogado de una aseguradora, quien intentar librar a su compañía de pagar la indemnización que la fallecida había contratado poco antes de morir. Él aporta el punto de vista y el matiz más arribista. Ella es, claro está, el carácter más genuino de la película, por tanto también el más vulnerable, en un entorno voraz y rapaz donde sólo parece contar el estatus y el materialismo sin parar en límites morales. Comencini busca un trabajo psicológico con los personajes que en el caso del hombre se antoja un poco más obvio por comparación con la complejidad de ella. El film tiene algo de neo-noir, ya que el abogado no deja de ser un investigador cuya labor le hace dar con esta atractiva mujer, a su manera una femme fatale cuya aparición le acarreará serias consecuencias, e incluso en un momento determinado él viste una llamativa gabardina, elemento icónico del género, todo ello en un contexto de grandes sombras morales. Pero sería más apropiado definirlo como un anti-romance, porque la relación sentimental entre los protagonistas termina articulando en buena medida la historia. El montaje del film luce especialmente en toda esa secuencia previa al primer encuentro de los personajes, en la que se alterna la persecución del abogado con varios flashbacks que nos ponen en situación del presente diegético. La excelente partitura de Ennio Morricone nos conduce desde la intriga hasta una ligera e inesperada dulzura, como si las cosas terribles que nos cuenta la película formasen parte de un tapiz social cotidiano.

En Delitto d’amore (1974), donde la clase operaria pasa al primer plano, encontramos una muy hábil combinación de tragicomedia romántica con un fuerte componente de crítica social, que explota con mucho humor las diferencias culturales entre Norte y Sur y acaba trayendo al primer plano la explotación laboral. La singular historia de amor que nos ofrece Comencini está protagonizada por dos compañeros de fábrica milanesa, él oriundo de la zona, sindicalista y de familia anarquista, ella inmigrante siciliana y con toda la previsible carga sociocultural a cuestas. En medio del gris y nebuloso escenario urbano, la película plantea una relación que diríamos excéntrica, llena de situaciones inesperadas, aparentemente absurdas, pero que encuentran su retorcida y humorística lógica merced a los condicionantes morales y sociales. Es como si la clásica guerra de sexos se hubiera maridado con la guerra cultural entre dos formas muy diferentes de ver la vida. Es aquí cuando más brilla la película, en el fragor y roce que produce las chispas cómicas, mientras que el dramatismo quizás no funciona con la misma brillantez, pero es una transición necesaria para demostrar que es una guerra de perdedores, que el verdadero conflicto, la batalla a luchar, es de clases.

Uno de los títulos más singulares y personales vistos en el festival mantiene una agridulce relación con España. En el balcón vacío (1962) es una pequeña obra que no llega a la hora de metraje realizada con presupuesto mínimo por exiliados españoles en México, empezando por el matrimonio formado por Jomi García Ascot, director, y María Luisa Elio, guionista, sus principales responsables. Además, en su restauración ha participado la Elías Querejeta Zine Eskola. Y el exilio es el tema absoluto de esta obra, la herida que todavía sangra en presente en la protagonista que rememora los días que abocaron a su familia a tener que escapar de su hogar y de su país, dejando atrás a un padre finalmente asesinado por el bando Nacional. Como niña de siete años que era por entonces, la película no deja de ser una historia iniciática sobre la pérdida, también sobre reconocer y reconocerse en el clandestino, en el que está fuera del sistema de autoridad, fuera de una realidad que ya no le quiere contener. Así lo vemos en esa estupenda escena donde la joven protagonista es testigo de cómo un hombre trata de escapar de la Guardia Civil, así como en el posterior intercambio de miradas cómplices cuando el fugitivo ya ha sido capturado y encerrado. También es el relato de un proceso de disolución del personaje, de su transformación en un carácter fantasmal, rodeado además de otros fantasmas. La escasez de medios no le hace daño a la película, cuya sobriedad y desnudez escénica maridan bien con la temática, siempre relacionada con la pérdida, con la ausencia, con la precariedad vital. La ocasional voz en off de la protagonista en presente le confiere una vena poética que explota conceptualmente en el tramo final, donde el film convoca en el mismo espacio escénico, aquel hogar que tuvieron que dejar muchos años atrás, a la misma mujer en diferentes momentos vitales, como si entre medias la realidad se hubiera disuelto, como si el personaje se hubiese quedado suspendido en un limbo de orfandad familiar, temporal y espacial.

La joya de la corona de esta edición del festival era, en mi opinión, el ciclo dedicado al cine prebélico de Mikio Naruse, que venía a cumplir con la cita anual que Il Cinema Ritrovato mantiene con la inabarcable cinematografía nipona y que nos brindaba la posibilidad de ver en pantalla grande y en 35 mm una colección de títulos de la segunda mitad de la década de los años treinta que no se encuentran actualmente accesibles en alta calidad de visionado.

Todas las películas de esta retrospectiva afrontaban la casi inevitable tensión entre modernidad y tradición que recorre buena parte del cine japonés clásico. En esta intersección se encuentran algunas de sus heroínas, caracterizadas por un talante todo bondad y generosidad, siempre serviciales en el microcosmos en el que desarrollan su existencia. En su supuesta colección de virtudes anida también su tragedia, ya que no son elementos transformadores y su sacrificio a menudo resulta contraproducente. Ellas suelen ser garantes de un espíritu ancestral que no les sirve en realidad para navegar en el mundo contemporáneo. La cámara las mira con absoluta admiración para construir un problemático ideal de mujer que no tiene apenas posibilidades de alcanzar la felicidad, aunque ello no resta valor y capacidad emotiva a estas obras. Más bien al contrario, refleja las contradicciones de una sociedad que todavía no había resuelto los brutales problemas de su herencia cultural. Podíamos encontrar nítidos ejemplos de este arquetipo entre las hermanas tanto de Three Sisters with Maiden Hearts (1935) como de The Girl in the Rumor (1935), personajes que tratan de mantener unidas a familias en estado de descomposición. Pero destacaría especialmente a la protagonista de A Woman’s Sorrows (1937).

Se trata de otro film de Naruse que, como la mayoría de este ciclo, habla de la institución matrimonial. El habítual conflicto que se presenta entre matrimonio concertado y por amor nace aquí ya resuelto, porque la joven chapada a la antigua que acapara nuestra atención durante todo el metraje ya ha sido casada al modo tradicional, y su nueva familia (las esposas entraban en la familia del marido) la utiliza como una mera sirvienta. Todo sería un poco grueso y obvio si Naruse no hubiera diseñado una coreografía tan brillante de acciones y movimientos, puestos en escena de forma perfectamente milimetrada, que tienen a esta sufrida mujer por epicentro, el objeto de una sucesión interminable de encargos y tareas que van añadiendo una progresiva presión que sólo se puede resolver cuando su vocación servicial entra en contradicción con un valor superior en su personal jerarquía, la bondad, su consciencia de lo que es correcto. Porque la simple rebelión no es concebible en un personaje tan virtuoso, por supuesto. Es como si la película se erigiera en una elegía a la derrota bella, aunque también tiene su faceta de historia de maduración.

Quizás el título más redondo de este ciclo era Wife! Be Like a Rose! (1935), que contiene también a uno de sus personajes femeninos más equilibrados entre un natural egoísmo y la idealista generosidad y sacrificio de sus heroínas más entregadas. Es una joven próxima al matrimonio, que vive con su madre, una mujer que cultiva la poesía, pero cuyo padre les ha abandonado por otra familia. El corazón del film es la visita de la joven a esa otra familia, su proceso de descubrimiento y de comprensión. De hecho, yo creo que la verdadera heroína del film para su director es esta segunda (pseudo)esposa, aunque el hecho de estar junto a un hombre casado pueda denotar algún grado de egoísmo por su parte. A ella dedica un largo y silencioso plano para despedirla de la pantalla que no deja lugar a dudas sobre la importancia de su figura y la empatía que por ella siente Naruse. También es llamativa la excelente solución narrativa que resuelve la jornada de visita del padre después de que la protagonista se lo haya traído de regreso a casa, relatada a su novio mientras vemos imágenes en flashback. Porque finalmente, siempre subyace la cuestión de cómo funcionará la relación de los jóvenes una vez estén casados, si serán capaces de evitar los errores de sus mayores. Y es que en estos films, esa mirada al futuro suele estar presente de manera más o menos explícita, y las vicisitudes de los personajes pueden ser motivo de enseñanza para ellos mismos o para sus allegados.

Las dinámicas y relaciones entre parejas presentes y futuras vistas en otros títulos de esta retrospectiva se vuelven en Sincerity (1939) un trasfondo con origen en el pasado que amenaza con volver al primer plano en presente debido a la relación de amistad entre dos niñas compañeras de clase. Es fácil entender que se impuso un matrimonio concertado entre los padres de una de ellas por encima de una relación de amor que el hombre habría tenido con la madre de su amiga, la disyuntiva que nos trae de vuelta al conflicto básico que desarrollaban en presente varias obras de este ciclo, como The Road I Travel with You (1936) o Learn from Experience (1937). Pero es que además, la ausencia de un padre nos hace especular con la posibilidad de que las niñas pudieran ser en realidad hermanas. El protagonismo infantil le da una inocencia particular a la película, un encanto reforzado por la sencillez del planteamiento argumental, del conflicto y de su resolución, ejemplificada por la secuencia de la lesión en el río de una de las niñas, que pone en juego elementos medulares del argumento recurriendo a escasísimo diálogo. Naruse incluso se permite elidir la escena que pudiera ser más emotiva, para cerrar la película, y muy apropiadamente este ciclo, con la despedida a los soldados que se van a la guerra, en lo que parece una morcilla impuesta desde instancias superiores que marca, ahora bien lo sabemos, el final de toda una era.