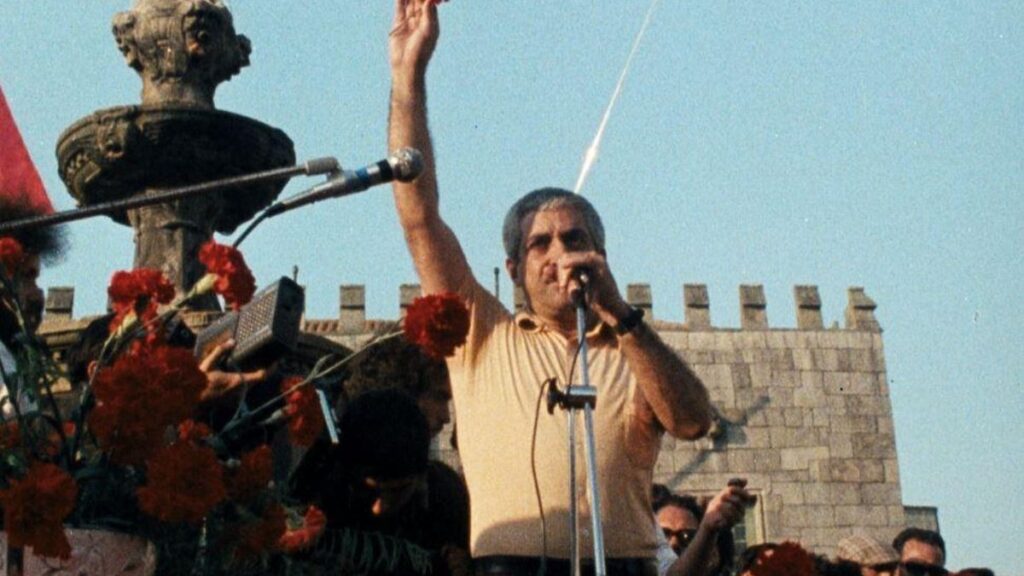

En una de las primeras secuencias del documental Rocío (1980) tiene lugar una imagen rotundamente insólita, donde se escoge filmar a la virgen tras una procesión, en la oscuridad más absoluta, cuando esta es despojada de vestimentas y adornos. La manera en la que es mostrada prioriza la cualidad elemental de su origen puramente pragmático, destacando las rasgaduras y el deterioro del cuerpo material que compone el interior del objeto adorado. En su observación no hay un juicio frontal y solo se busca destacar la transparencia alrededor de la naturaleza original, elaborando un conjunto donde se observan las incógnitas del extraño ritual que atañe a las tradiciones católicas. Como era de esperar, este planteamiento hizo hervir la sangre de un sistema censor, que conjuró su ofensa prohibiendo la exhibición de la película y negando su (ahora) indiscutible valor histórico y cinematográfico —uno que resulta pertinente reivindicar—. Esta decisión inquisidora condiciona para siempre la obra de su responsable, el director andaluz Fernando Ruiz Vergara (1942-2011), quien jamás pudo llegar a realizar ningún otro filme y vio truncada su carrera en el séptimo arte, aunque él nunca abandonó su ambición en cada uno de sus intentos posteriores.

En Caja de resistencia (2024), Concha Barquero y Alejandro Alvarado recorren la pista de los años siguientes al rodaje de Rocío, elaborando un trabajo de investigación que oscila entre diferentes registros e imagina un cómo imposible mediante sus imágenes. A través de notas, cartas y guiones frustrados, la película traza un recorrido hacia una memoria enterrada y la ilusión de su descubrimiento, buscando una relación alegórica y contextual que invita a imaginar los recovecos del proceso creativo (y emocional) de un creador marcado por la censura.

Con un silencio sepulcral, la historia da comienzo desde el final: visualizando una lápida donde figura el nombre de Vergara. Seguidamente, toma lugar el vacío de un segundo espacio prácticamente carente de identidad, que se descubre como un tipo de archivo fílmico. Entre ambos, la relación de un cuidado diseño sonoro invoca una mística particular, arraigada por su pronunciado silencio y evocando la dimensión espectral de ese cometido: la existencia de una imagen inexistente (o una tal vez soñada). Al rato, la voz en off de ambos directores sentencian que ‘esta será una película revelada‘, haciendo referencia no solo al significado implícito de la palabra, sino que también alude a su voluntad original y rebelde, en este caso, contra la propia condición fútil del tiempo. Desmedida en su hazaña, esto sembrará la duda de cómo es posible filmar aquello que nunca existió y, a través de su ensayo —que cruza diferentes ficciones y formatos—, ver cómo entonar un alegato coherente sobre el propósito de su identidad póstuma.

Para apoyar esta poética, la película muestra el cuerpo rasgado de las superficies, ya sea en las paredes o en el propio deterioro del material rescatado, presentando una serie de estampas que prueban su condición desprendida. Esto cobra especial fuerza cuando encuentra una conexión con la labor minera, logrando un paralelo que remite a esa búsqueda de algo enterrado, especialmente en una prodigiosa secuencia digital que se aleja del documento para proponer un viaje más lejano, de un carácter casi sensorial. En estas derivas es donde surge su auténtica voluntad, sugiriendo un camino distinto; uno mucho más cercano a un retrato emocional colectivo, alcanzando la magnitud de un pasado que se resiste al olvido y permanece sobre la memoria de la tierra.

Porque Caja de resistencia es elementalmente eso: un ejercicio de resistencia fílmica que surge a través de la reescritura (e interpretación) de otro cine posible, cuestionando los filamentos de una historia enterrada. Barquero y Alvarado no solo ejecutan una investigación sesuda y medida, llena de apuntes y asteriscos, sino que también se atreven a proponer un camino nuevo para su reconocimiento; tratándose de un bellísimo homenaje al director, a su tiempo y al cine que algún día pudo ser.