Bautizado a finales de los noventa como niño prodigio, Paul Thomas Anderson no nació por casualidad en Studio City, California. Hijo de Ernie Anderson, actor y voz de la cadena estadounidense ABC, con 23 años presentaba su primer cortometraje en Sundance: Cigarettes & Coffee (no confundir con Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, que saldría diez años más tarde), recibiendo elogios por parte de la crítica que luego no dejarían de multiplicarse. Tres años después, su debut en el largometraje —originalmente Sydney pero retitulado Hard Eight—, ya contaba con parte de su elenco fetiche: Philip Seymour Hoffman, Philip Baker Hall, Melora Walters, John C. Reilly y William H. Macy, entre otros. Ante la creciente expectación por parte de público y prensa, en 1997 llegaría el film que lanzó su carrera a nivel internacional. Boogie Nights recibió tres nominaciones a los Oscar y ganó varios reconocimientos, destacando el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto para Burt Reynolds.

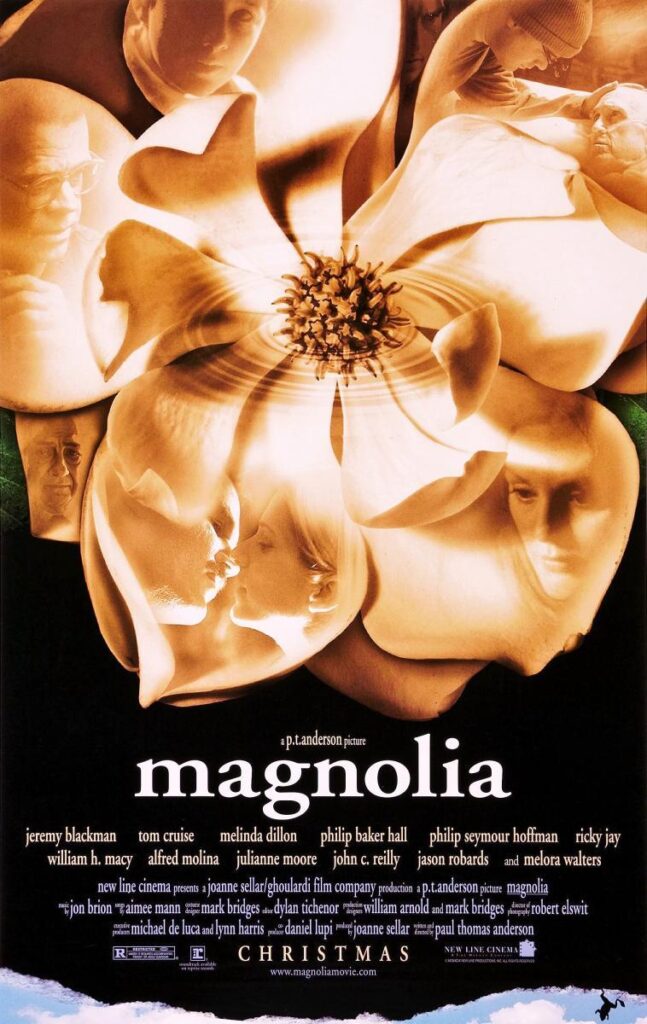

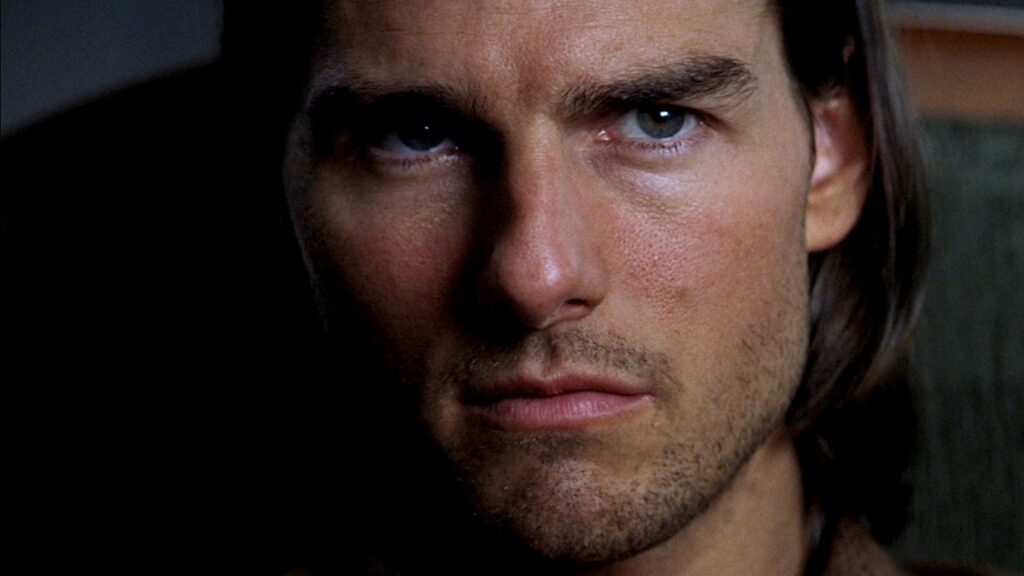

Antes de acabar el milenio, el que fuera nombrado en 2011 como el décimo mejor director del momento por Entertainment Weekly, presenta la que para muchos es su obra magna, y nunca es fácil escoger entre sus nueve largos estrenados (a la espera del último), todos escrupulosamente al borde de la excelencia, sin dudas ni excepciones. Magnolia, incluida en los tops de mejores películas de 1999 por más de 150 críticos, repitió un recorrido similar a Boogie Nights en la temporada de galardones, sumando tres nominaciones a los Oscar y llevándose el Globo de Oro en la misma categoría que Reynolds para Tom Cruise. El éxito no se dio únicamente en EE. UU.; al otro lado del charco se llevaría el Oso de Oro a Mejor Película en Berlín, el Premio a Mejor Película Extranjera según la Academia de Cine Sueco (Premios Guldbagge) y el Gran Premio FIPRESCI del año 2000, donde competía con monumentos del séptimo arte como Yi Yi (Edward Yang), Bailar en la oscuridad (Lars von Trier), Cómo ser John Malkovich (Spike Jonze) y El viento nos llevará (Abbas Kiarostami).

En Magnolia, Anderson vuelve a las narrativas cruzadas de su film anterior, intercalando a golpe de corte espasmódico las vidas de nueve personajes aparentemente inconexas, pero a medida que avanza el metraje —y lo hace realmente rápido—, nos damos cuenta de que todas tiene algo en común: son miserables. Sus 188 minutos de duración (la más larga hasta la fecha dentro de su filmografía), sumado a la coralidad de la propuesta, recuerdan inevitablemente a la adaptación cinematográfica que Robert Altman, con quien el angelino trabajó en El último show (2006), le dedicó a la novela de Raymond Carver Short Cuts solo seis años antes de Magnolia, influencia que él mismo comentó en alguna de las entrevistas realizadas a propósito del estreno.

A los actores ya mencionados se les sumaron Julianne Moore, Jason Robards (siendo esta su última incursión en la industria del cine) y el joven Jeremy Blackman (quien volvería a trabajar únicamente en dos ocasiones). Todos ellos personificando, de una manera u otra, la fractura emocional en forma de vacío cósmico. Cuando uno se enfrenta a esta película, como espectador resulta casi inevitable señalar, en una especie de acto reflejo, aquel personaje alrededor del cual giran el resto de individuos, un protagonista desde donde emerge el conglomerado de historias. Para quien escribe, tanto en el primer visionado como en el segundo, ese personaje es Claudia. Claudia Wilson. Su historia me parece la más devastadora, aunque todas albergan un profundo dolor conectado con la experiencia de habitar el mundo como ser humano, un desconsuelo que nace directamente de la propia existencia. Temas como el miedo, la muerte o el perdón orbitan en torno a cada una de las travesías personales retratadas, aproximando estos personajes ficticios al plano terrenal, dotándolos de una sensación de veracidad incuestionable.

Claudia y Linda (Melora Walters y Julianne Moore) representan la cuota femenina de una cinta básicamente protagonizada por hombres, exceptuando a la madre de Claudia, a la entrevistadora de Frank, y a Stanley, el niño. Ambas son retratadas como mujeres que se autoboicotean continuamente por una culpa adquirida: el impacto de una violación intrafamiliar deriva en el abuso de sustancias por parte de Claudia, disminuyendo su capacidad para sentir; mientras que la inminente muerte del marido de Linda (padre biológico de Frank, el personaje de Cruise) hace que se arrepienta de algunas decisiones que tomó en el pasado, flagelándose por no haber obrado bien en su momento. El sufrimiento que las atraviesa configura sus personalidades de manera que son presentadas, en la mayoría de sus secuencias, como fuera de sus casillas, desprovistas de cualquier ápice de templanza o sobriedad, siempre afligidas por una desolación superior que controla todos sus movimientos y acciones. Aun siendo capaces de empatizar con ellas, existe un vacío en su construcción, un pasado que queda fuera de la narrativa que quizás, de conocerlo, lograría poner en equilibrio ese presente abrumador.

Aunque nunca dejaré de ser, como el resto de mortales, férrea defensora de Magnolia, me divierte fantasear con la idea de Paul Thomas Anderson escribiendo este guion veinte años más tarde (o cincuenta, ya en el futuro). ¿Hubiera imaginado a Linda y a Claudia de otra forma? ¿Les hubiera dado herramientas útiles para romper el tormento y lidiar con la pena? Quizás no, y esto no es relevante porque el film de Anderson cuenta una verdad. Una verdad de muchas posibles, aquella que quiso explicarle a un público que, 26 años después, todavía siente ese inexplicable zarandeo de la primera vez, un ajetreo convulso cuyo ritmo nos deja exhaustos pero satisfechos, devastados pero absolutamente convencidos de estar frente a una de las mejores películas de la historia del cine moderno.