Discípulos de la guerra, maestros de la paz

«Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río» no era más que una ocurrencia, un desvarío del filósofo griego: El río del tiempo era siempre el mismo; el río de la vida, también. Un río que sigue fluyendo al mismo ritmo sin pausa y para siempre. La vida y la historia, como el tiempo, son eternos.

Cixin Liu, La era de la supernova

A las puertas de una posible tercera guerra mundial, revisitar The Master trasciende la mera pertinencia para instalarse en la tragedia. En tanto, esta obra mayor del cine moderno construye, con una precisión devastadora, el retrato de nuestra condena irremediable: ser discípulos no sólo de la razón, sino también —e inexorablemente— de lo animal. Es allí donde se revela lo imposible de la paz permanente y la eternidad de la guerra, el subtexto más devastador que a menudo pasa desapercibido bajo la relación maestro-discípulo que organiza la trama. Sin embargo, Paul Thomas Anderson, utiliza está relación enfermiza no sólo para hablar del poder en términos exteriores y relacionales, sino sobre todo, y esencialmente, en una dimensión interior y propia, al punto de que en realidad no hay dos protagonistas, sino uno sólo, dividido en dos personajes que, como afirma Lancaster Dodd en su presentación, hablan ante todo de “El hombre”.

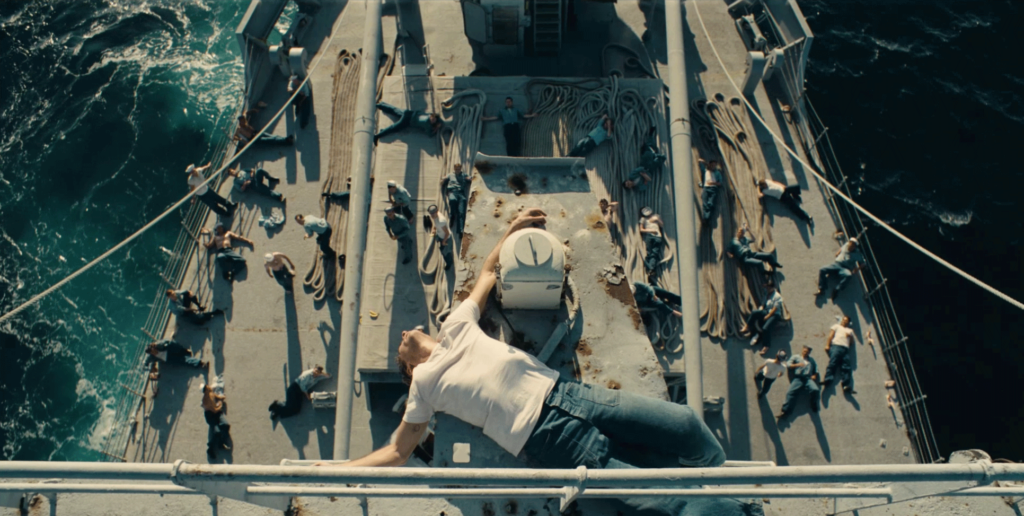

La travesía hacia la domesticación de ese “hombre”, como arquetipo de la humanidad, comienza con el mítico y reiterativo plano del mar espumante y feroz visto desde un barco. Este plano, aparentemente sutil, es mítico porque desde ese instante el tejido invisible que hila la película empieza a revelarse con la mayor elegancia. El mar, que regresa una y otra vez a lo largo del relato, se convierte en metáfora del inconsciente de Freddie Quell: un espacio turbulento donde no solo se ocultan la frustración amorosa o el trauma de la guerra, sino también la imposibilidad misma de alcanzar “la cura”, o, dicho de otro modo, la ilusión de la dominación.

Pero esta metáfora no alcanzaría tal potencia sin el contraste con Lancaster Dodd: el hombre hiperracional y autocontenido que pretende conquistar y dar forma a ese océano indomable. Y es en el discurso de bodas de su hija —cuando Freddie irrumpe como un intruso— donde se revela la esencia subtextual de este vínculo. Mientras Dodd recuerda cómo, antes de ser maestro, guía y gurú de “La Causa”, estaba dominado por su instinto animal —al que llama su “dragón interior”—, la cámara se concentra en Freddie. Desde ese instante queda trazado el hilo invisible de poder y atracción que los une, hasta el punto de que, cuando Dodd proclama haber amarrado a su dragón, Freddie se repliega, se somete por un momento, como si aquel animal reprimido hubiera migrado del cuerpo del maestro al del impredecible Quell.

Desde ese instante, la transmutación cobra sentido y el comportamiento inicial de Freddie deja de percibirse como radical para revelarse como alegoría, al igual que el propio maestro. Así, Paul Thomas Anderson demuestra una vez más su maestría al concebir desde el guion no solo un personaje, sino una escisión deliberada entre lo racional y lo animal, llevada al extremo en dos cuerpos distintos, que en realidad son uno sólo. Algo cercano a un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero trasladado al realismo, a la política, a la religión y, sobre todo, al existencialismo.

Lo más fascinante es que esta dualidad no solo está inscrita en el guion y los diálogos, sino sobre todo en la puesta en escena y en la cinematografía. Cada vez que Freddie y Lancaster comparten escena —ya sea en planos separados o dentro del mismo encuadre— el espacio se reparte con simetría: la mitad de la pantalla pertenece a uno y la otra al otro, como si fueran reflejos de un mismo ser. Esta disposición reafirma que son polos opuestos, pero también que se sostienen en una relación paralela, casi especular. Con el avance del relato, cuando lo instintivo comienza a seducir a lo racional, la puesta en escena se altera: en ciertos momentos uno aparece más grande o más dominante que el otro. Sin embargo, la huella de esa simetría inicial se mantiene, recordándonos que, así como la razón no puede someter lo irracional, tampoco lo animal puede imponerse sobre la razón. Ambas fuerzas están condenadas, para bien y para mal, a coexistir: eternas aliadas y, al mismo tiempo, acérrimos enemigos.

Dos secuencias revelan esta dualidad de forma más directa, aunque igual de sutil y amarrada a la trama. La primera ocurre durante una reunión festiva de “La Causa”, cuando Freddie imagina a todas las mujeres del recinto desnudas y la esposa de Lancaster, al mirarlo fijamente, entiende sin necesidad de ver a su marido que la infidelidad ya está consumada. Ella es, en realidad, el único personaje que parece consciente de que Freddie y Lancaster son dos mitades del mismo ser. Por eso, después de esa revelación, enfrenta a su esposo: lo controla con lo instintivo —masturbándolo mientras dicta lo que debe y no debe hacer—, y también se dirige a Freddie desde la razón, para recordarle que es libre de ir tras lo que desea cuando lo decida.

La otra secuencia clave es la de la cárcel. Allí, como ya se había insinuado en pequeñas acciones previas, se confirma que Freddie encarna la parte animal de Lancaster, y que muchas de sus reacciones no provienen del fanatismo, sino de ser aquello que el maestro quisiera hacer y no puede —mentir, obstruir la justicia, desafiar a la autoridad—. Ambas reacciones, la del maestro y la de Freddie, son la evidencia de que estamos frente a un solo personaje desdoblado en dos facetas opuestas que actúan en simultáneo. Por eso, la conversación en las celdas cobra una fuerza especial: el encuadre dividido, que ha sido constante en el relato, se vuelve ahora material y literal. Lo que Dodd expresa sobre su lucha contra sentirse aprisionado no es un mensaje hacia los demás, sino hacia sí mismo. Porque, aunque pretenda demostrar que lo instintivo puede ser dominado por la razón, sabe que esa fuerza prehistórica y ancestral siempre está ahí, conviviendo con nosotros, sin importar qué discurso construyamos para negarla.

Ahora bien, esta escisión tiene un sentido que va más allá de la pugna interior del ser humano. Desde la primera escena queda claro que la preocupación de la película es la guerra y, en última instancia, la imposibilidad de la paz: ¿puede esta ser duradera o será inevitablemente atacada una y otra vez? Las afirmaciones de “La Causa” resultan reveladoras en este punto: si lográramos comprender y dominar nuestra parte instintiva, los males del mundo desaparecerían, incluso muchas enfermedades. La lógica parece convincente —si hiciéramos siempre lo mejor, desde una disciplina rigurosa, podríamos controlar dietas, rutinas y hasta sanar el cuerpo—. Sin embargo, la cuestión es más compleja: en lo animal no solo habitan la destrucción y la ira, sino también la risa, la imaginación, el sexo y el amor.

Es esa parte animal la que impulsa la vida; y el deseo de controlarla es, en el fondo, un intento de preservar aquello que nos hace sentir vivos. Por eso, hay una renuncia silenciada dentro de cada uno que sabe que el precio de tener lo institivo como núcleo de la humanidad es estar sujetos a su imprevisibilidad mágica y destructiva. Y, sin embargo, la llamada “Causa” no es una causa perdida, sino el sentido mismo de la existencia. Como recuerda Lancaster al evocar un encuentro con Quell en París, siempre vivimos al servicio de otra causa: desafiarnos y seducirnos a nosotros mismos, es lo que mueve a la sociedad. Esa relación interior, apasionante y conflictiva, es la que posibilita tanto la guerra como la paz y, como ninguna puede imponerse a la otra, estamos condenados a habitar sus intercalaciones, como colectividad y como individuos, a lo largo de la historia humana y personal. Sin vencedores ni vencidos. Solo —y por encima de todo— hombres.