El espíritu del béisbol

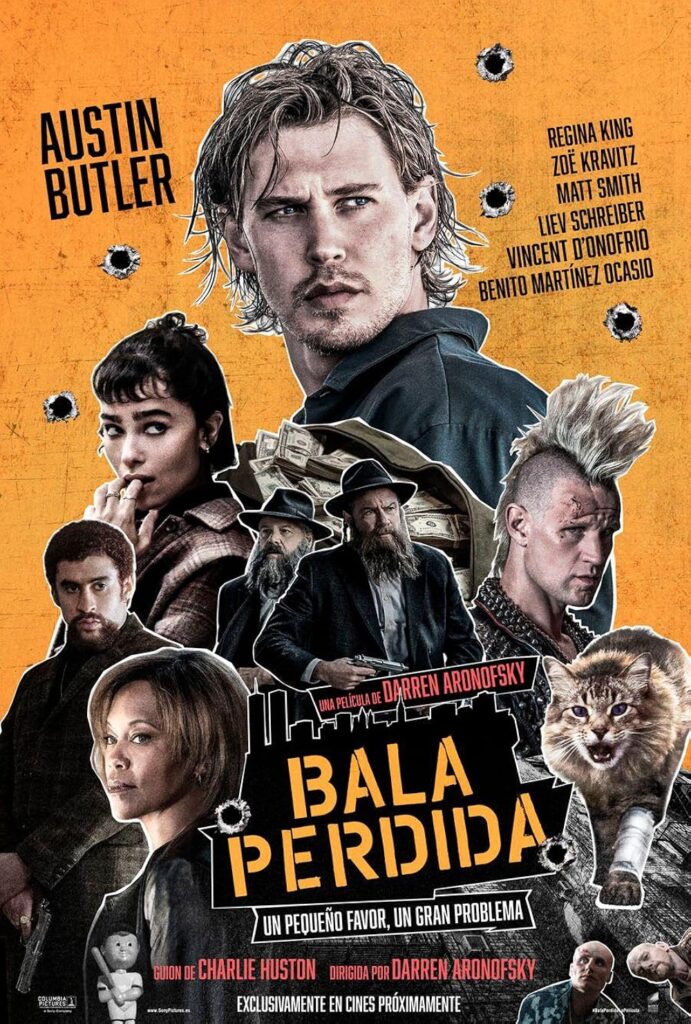

Hank (Austin Butler), el protagonista de Bala perdida, es un tipo que se ha criado en California, que tenía una prometedora carrera en el mundo del béisbol (truncada por un accidente de coche donde además falleció su amigo, el copiloto), que odia a muerte a los Yankees, y que termina viviendo en NY. La narración comienza en un año particularmente nefasto para su equipo, los Giants, que se encuentran luchando por la Wild Card (una especie de repesca para acceder a los playoffs) a punto de acabar la temporada regular. Esto, que son solo una serie de casualidades, terribles a su manera, se queda en nada cuando su vecino Russ (Matt Smith) decide encasquetarle unos días a su gato sin darle ni una forma de contacto y, sobre todo, sin avisarle de que podría haber un conjunto de tipos nada recomendables siguiéndole los pasos con muy malas intenciones.

Darren Aronofsky pone en imágenes el guion del propio Charlie Huston, autor de la novela en que se basa, cuyo título original, Caught Stealing, hace referencia a ser «pillado robando» una base, una de las cosas que más molan del béisbol [1]. Ya desde el título pues, la importancia de este deporte es notoria, llevando el paso del tiempo de la mano de los últimos partidos de la temporada de los San Francisco Giants, de forma similar a aquellas series finales entre los NY Mets y Los Angeles Dodgers que iban marcando el descenso a los infiernos del personaje de Harvey Keitel en Teniente corrupto (Bad Lieutenant, Abel Ferrara, 1992), aquí, eso sí, sin apuestas mediante, que bastante tiene ya el protagonista con lo suyo. El guion de Huston es una adaptación bastante fiel a su propio trabajo, reciclándose en base a los tiempos que corren con algunas diferencias: cambia el sexo del detective de la policía, ahora en femenino (la novela es de 2004, pero ahora estamos en 2025), reduce drásticamente el número de cadáveres en una de las secuencias más salvajes de su libro (aunque esto quizá no fuese necesario, toda vez que la película no escatima demasiado en violencia ni en la premisa de la novela de «no hacer prisioneros»), alguna quizá más por motivos comerciales (Yvonne, el personaje de Zöe Kravitz, no era su pareja en la novela aunque hubiesen tenido algún encuentro sexual casual en el pasado), si bien hay que reconocer que sería más complejo explicar el cariño que siente por ella el protagonista de no ser así, y también realiza unos cuantos cambios que son puro acierto e insuflan personalidad a la película: la pareja de hermanos judíos (impagables Liev Schrieber y Vincent D’Onofrio) que recuerdan a los estudiantes de la Cábala que perseguían a Max, el protagonista en Pi, fe en el caos (1998), primer film de Aronofsky, también desarrollado en NY, y que en el libro eran delincuentes juveniles que habían pasado por varios orfanatos, toda la secuencia en casa de la abuela de estos, el look punk de Russ o la introducción del béisbol más allá de lo puramente contextual pasando al plano físico en ciertos momentos (desde los niños jugando en la calle hasta el protagonista liberando tensión ante una máquina lanzabolas o cercano al coma etílico en su propio apartamento, pasando por la importante intervención de un bate con fines no exactamente deportivos o la propia minisecuencia de apertura previa al título del film sobreimpresionado). En cualquier caso, es un gran detalle, y es importante, que haya podido ser el propio autor quien se encargue de actualizar y/o trasladar a la pantalla su obra de la forma que él ha considerado oportuna y no hayan sido otras manos impías las encargadas de hacer y deshacer sin más criterio que el de intentar hacer caja.

En la superficie, Bala perdida, puede parecer un thriller de acción y persecuciones sin mayores pretensiones, pero al margen de que pocos pueden rodar una persecución como la que vemos la primera vez que Hank se topa con los hermanos, Aronofsky sabe llevárselo a su terreno con una puesta escena sin excesivas florituras, sin duda más mesurada que la de sus primeros trabajos, pero no exenta de soluciones visuales interesantes que amenizan la propuesta, algunas basadas en la iteración (el montaje sucesivo, casi superpuesto, de dos cadáveres en diferentes momentos temporales, que le traen recuerdos al protagonista; la repetición de su pesadilla y su despertar a lo largo de todo el film; dos coches estrellándose de igual modo y desde el mismo punto de vista en una cámara lenta que se recrea de lo lindo; la forma de alejarse y acercarse continuamente a sus personajes mediante el uso de los travelling in y out) y otras, simplemente detalles puntuales como un largo e hipnótico travelling entre dos bloques de edificios mientras Hank desciende por la escalera de incendios o los planos casi inmediatamente posteriores desde abajo y desde arriba de este mientras está cerca de precipitarse al vacío, las secuencias rodadas desde el interior de los coches o el excelente partido que saca a determinadas ubicaciones como el parque de Flushing Meadows o la playa de Brighton, huyendo una vez más del núcleo de Manhattan y mostrando ese otro NY tanto o más cinematográfico que aquel al que estamos más acostumbrados en los blockbusters que normalmente acaparan la cartelera. Y además, un gato adorable (lo dice alguien alérgico a estos felinos), tan protagonista como el que más, y banda sonora de Idles. Si es que hasta los créditos finales están geniales.

[1] En la novela, el protagonista deja el béisbol por una lesión que se produce justo cuando intenta robar una base y le aplasta el pie un jugador del equipo rival. El accidente que ocasiona su retirada en la película también existe en la novela, pero no es la causa de su abandono del deporte.