Crítica y retrospectiva de un icono del cine trash

Hay éxitos que resultan imposibles de replicar. Ya sea por lo absurdo de su ascenso a la fama o por lo particular de sus circunstancias, existen determinados productos artísticos que calan y traspasan esa fina membrana que separa lo correcto de lo memorable. El vengador tóxico, en 1984, fue precisamente eso: una película trash con el presupuesto de una lata de cerveza, poco texto, pocos medios y poco talento que, contra todo pronóstico, consiguió instalarse en el imaginario popular gracias a un gamberrismo inocentón que ya parece de otra época.

A pesar de su estreno sin pena ni gloria, la película encontró su espacio en las proyecciones de medianoche, donde poco a poco empezó a generar revuelo entre aquellos amantes del cine de bajo presupuesto que se reunían a horas intempestivas para deleitarse en la gran pantalla con aquello que rozaba lo prohibido.

Como constatación de ese éxito —dejando de lado sus tres secuelas— en 2025 llega a los cines un remake moderno, confirmando la absurda lógica del panorama cinematográfico contemporáneo: un ecosistema devorado por el remake eterno y el abuso de la nostalgia, capaz incluso de resucitar un producto de nicho que había nacido en los márgenes para parodiar —en esencia— precisamente aquello en lo que hoy se ve convertido.

El reto, en este contexto, es mayúsculo. ¿Cómo rehacer una película que funcionó no tanto por su calidad como por la suma irrepetible de precariedad, descaro y azar? Recrear esa magia se antoja, en el mejor de los casos, como algo altamente improbable. Sin embargo, contra todo pronóstico, el acercamiento al renacer de Toxie se ha llevado a cabo desde el mejor lugar que un remake podría ofrecer: la reinterpretación.

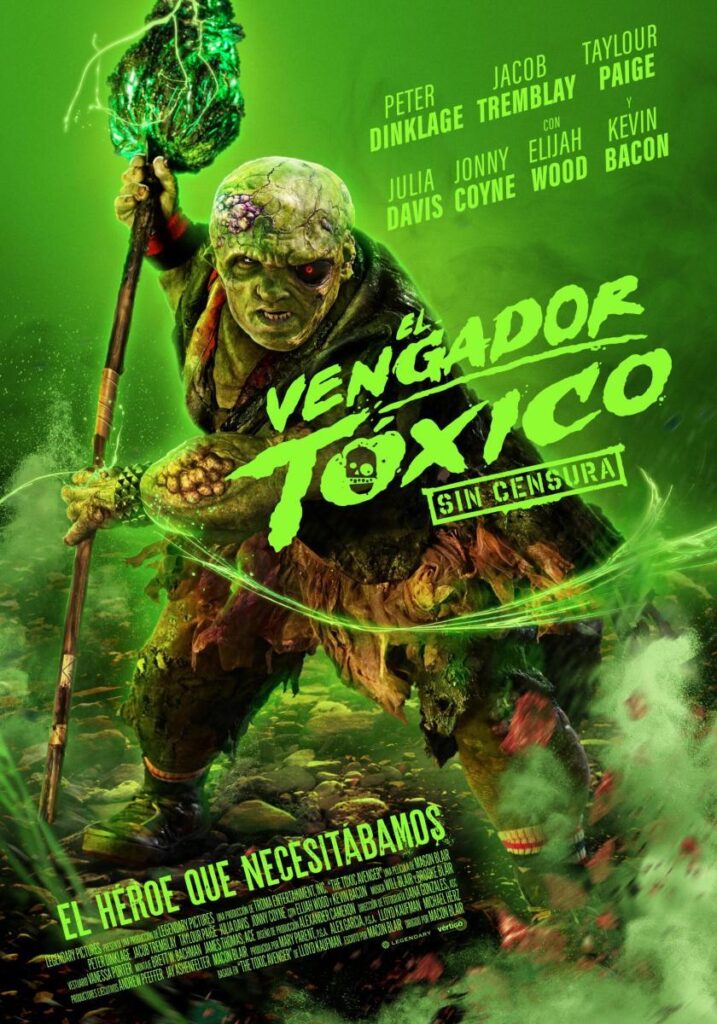

El vengador tóxico de Macon Blair —producida junto a los creadores de la franquicia, Lloyd Kaufman y Michael Herz y que quedó en el limbo durante dos años al no encontrar distribuidora— se desvía tanto narrativa como tonalmente de la original. Aquí, un padrastro soltero que trabaja como limpiador de una empresa que genera una ingente cantidad de residuos tóxicos, se ve a sí mismo transformado en una aberración amorfa y radioactiva al caerse en una pila de deshechos tras intentar robar el dinero para costearse el tratamiento de su mortal enfermedad. De su premisa ya se destilan toda una serie de matices carentes en la original: donde la versión del 84 se limitaba a una pseudo historia de venganza que tropezaba con una trama de corrupción política para dar rienda suelta a sus gamberros gags y bloques de violencia extrema, aquí se construye una trama más guiada, con un armazón de cine de acción más convencional. Sin ser ninguna maravilla del guion y estando cargada y lastrada por tópicos y perezas del cine de acción, consigue sentirse más guiada y sólida, en parte gracias a un elenco solvente en el que brillan especialmente Peter Dinklage y Kevin Bacon.

Esa solidez, sin embargo, tiene su precio. Al centrar el núcleo narrativo en una historia de superación personal y vínculo paternofilial, la película sacrifica parte de la contundencia social que distinguía a la original. Críticas como la medioambiental o la sátira sobre la sociedad estadounidense quedan diluidas, reducidas a mero contexto en un mundo punk y sugerente con tintes distópicos pero que nunca se llega a explotar. Su sentido del humor también cambia, distanciándose algo de la exagerada caricatura sobreactuada para entrar en un humor más negro y punzante. Ambos con la misma sutileza de un elefante en una tienda de antigüedades, pero distintos en su construcción y estilo, evidenciando maneras distintas de abordar el característico canallismo que hizo memorable a la película del 84. Macon Blair aprovecha su mayor presupuesto y opta por canalizar la esencia de la original en su aspecto más formal. La estética de El vengador tóxico se presenta como una amalgama casi camp de colores histriónicos y recursos visuales que se estrellan en las córneas de los espectadores sin piedad.

“Distintas pero parecidas” podría ser el tagline que mejor defina la conversación de ambas versiones: un diálogo sorprendentemente interesante entre dos películas separadas por cuarenta años y unidas por el amor al exceso y a lo disidente. De un visionado conjunto se pueden extraer muchas reflexiones, pero quizás la más evocadora es si ahora, en un tiempo de mayor sofisticación y conocimiento de la historia, queda espacio para lo verdaderamente trash —ese que necesita del descaro que solo la inocencia puede ofrecer y que se muestra ajeno a cualquier ambición artística o capitalista—. O si, por el contrario, terminará como un vertido tóxico: un hedor potente y contaminante que, con los años, se irá descomponiendo y desapareciendo poco a poco.