El hambre y su cura

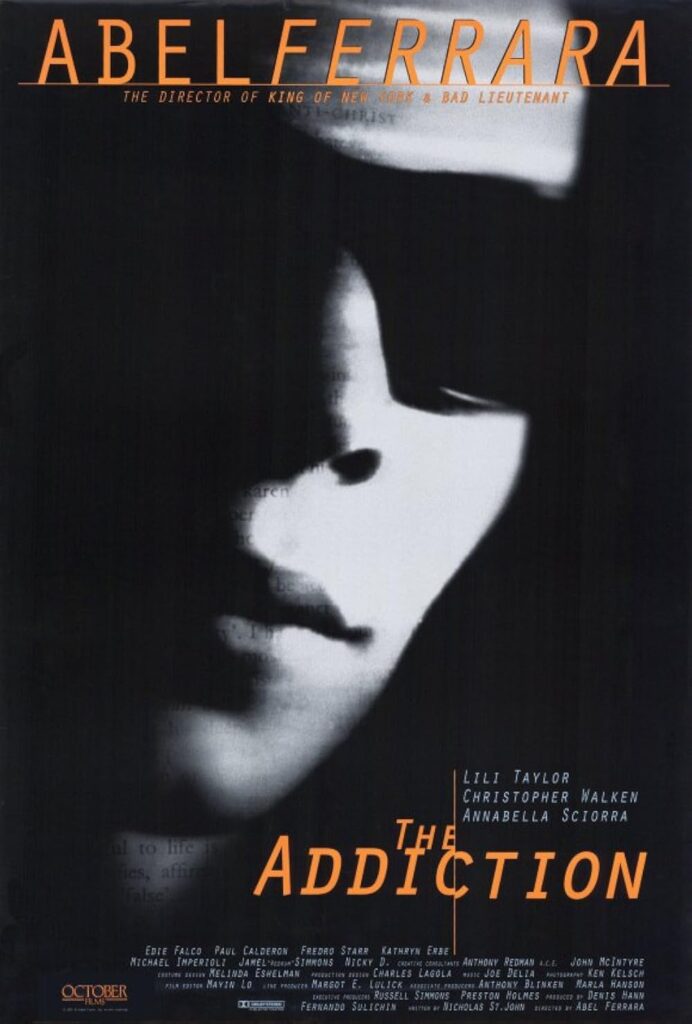

Tenía un viaje programado para el fin de semana. Billete comprado, hotel reservado. Pero acabo de descubrir que la Filmoteca proyecta este domingo: The Addiction (1995), de Abel Ferrara. He cancelado el viaje, quizás no me apetecía tanto. La idea de volver a ver Lili Taylor, mi crush de los 90s, convertida en una filósofa vampira de ojos hambrientos y voz ronca, me pareció una manera razonable de quedarme.

Crecí en un lugar y época donde la frase “no juegues con las jeringuillas” era tan común como: “abrígate” o “vuelve a por la merienda” cada vez que salías. Esa advertencia, esas primeras imágenes de sangre, de zombies familiares compartiendo el espacio donde jugábamos, las primeras muertes de sida, la aguja como amenaza y misterio; todo formaba parte del mismo paisaje. Crearon en mí, ahora viéndolo con los años, una mezcla extraña de temor y ternura, una empatía silenciosa hacia quienes viven (o vivimos) en los márgenes del cuerpo y cómo no, hacia los vampiros.

Por eso The Addiction me sigue fascinando: porque habla de contagio, pero también de elección; de culpa, pero también de deseo de comprender. La película comienza con una mordida, que Kathleen (Lili Taylor) recibe sin demasiada resistencia. Y a partir de ahí se produce una transformación, más espiritual que física.

El blanco y negro que envuelve la película parece clínico, penitencial. Una escala de grises donde no hay belleza ni horror, sino un territorio intermedio. Para mí, es además una historia sobre el agotamiento de pensar demasiado, sobre ese momento en que la mente ya no soporta su propio peso. Quizás por eso me resulta tan hipnótica, su adicción no es placer, es exceso de conciencia.

Me he preguntado muchas veces si no somos todos ollas a presión andantes, y las adicciones nuestras válvulas; mecanismos que encuentra el cuerpo para respirar, para mantener a raya nuestra violencia interior. No quiero idealizar, sino entender que a veces la mente necesita un escape que impida la implosión, y si no fuera por esas fugas, la cabeza encontraría salidas mucho más crueles.

Kathleen también busca esa válvula. No quiere vivir eternamente ni dominar a nadie; solo calmar un apetito que no entiende. El acto de beber sangre tiene, en The Addiction, esa forma de oración antigua. La cámara insiste en el rostro de Lili Taylor mientras bebe, los ojos cerrados, el gesto entre el éxtasis y la culpa. Es un cuadro carsoniano. Una Safo contemporánea que reza en clave de destrucción.

Cada persona que Kathleen toca atraviesa el mismo dilema que ella: ¿resistirse o dejarse llevar? Y todos eligen lo segundo. Ferrara muestra ahí algo que pocas películas de vampiros se atreven a filmar: el consentimiento en el horror. Nadie quiere ser mordido, pero todos intuyen lo que esa mordida significa. En su mundo, el mal no llega de fuera; es una disposición interna, una grieta que ya estaba abierta y, al final, una elección íntima, contradictoria quizás, tan humana como doler y amar.

Aceptar la transformación. Conecto esa idea con Anne Dufourmantelle, cuando escribe que todo acto de amor o de pensamiento implica un riesgo, que todo lo que merece la pena vivir nos pone en peligro, y esa es la única forma de estar presente. Kathleen se entrega al mal porque ha querido entender y la adicción es su modo de permanecer viva. La constatación de que solo cuando algo nos necesita o nos hiere volvemos a sentirnos vivos.

Hay una escena que deja sin aire: una fiesta convertida en orgía de sangre. La filosofía se mezcla con el hambre, y los vampiros discuten a Heidegger mientras devoran cuerpos. Y ahí, en medio del exceso, la protagonista entiende que su sed no tiene cura. La lucidez es una herida hermosa.

“Nunca tienes suficiente, pero aprendes a dominarlo, a sobrevivir con muy poco” se dice en la película y no puedo estar más de acuerdo. Muchas veces no se trata de curarse, sino de aprender a vivir con la presión; y vivir no es eliminar la sed, sino sostenerla con dignidad, medir la distancia entre el apetito y la posibilidad. Este es el gesto final de quien sabe que el deseo no se extingue, pero se educa.

Hay una especie de paz animal ahí y para mí, eso es lo más humano que la película ofrece. Es quizás por eso que cancelé el viaje, además de por Lili Taylor, que también. Porque a veces necesitamos volver a esa oscuridad que nos conoce y, como Kathleen, recordar que algunas hambres no se curan. Pero se aprenden a habitar con cierta… elegancia rota.