Simón vive en medio de las montañas andinas con su madre y el novio de esta, que le da trabajo como auxiliar de mudanzas. A sus 21 años, Simón parece estancado; no logra encontrar un lugar en el mundo. La incomodidad del chico en su propia piel resulta palpable en todo momento. Y, tal vez, es esa incomodidad lo que lo lleva a construir una identidad paralela: se acerca a un grupo de jóvenes con discapacidad y, poco a poco, empieza a mimetizarse con ellos. Copia sus gestos —los movimientos de cabeza, los andares—, sus maneras de hablar, e incluso llega a medicarse sin necesidad. Poco a poco, la frontera entre lo propio y lo fingido se empieza a desdibujar.

Este es el punto de partida de una película que huye de las narrativas clásicas, de la necesidad de «dar explicaciones». La opera prima del argentino Federico Luis, premiada en la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, apunta así a las áreas grises de la moral. En otro tipo de relato, el personaje de Simón no sería más que un impostor que se burla cruelmente de personas vulnerables. Sin embargo, el dispositivo de la película muestra algo mucho más complejo: un personaje atrapado en su propio malestar, cuya identificación con la discapacidad nace de una necesidad existencial de pertenencia y de conexión. Una conexión que le resulta imposible con las personas «como él», y que solo puede encontrar en la sorprendente sensibilidad y en la honestidad a la hora de abordar los sentimientos de este grupo de jóvenes con discapacidad.

Como ya hemos ido apuntando, la incomodidad es uno de los motores de la película. De manera similar al cine de Lars von Trier o Gaspar Noé, el dispositivo busca poner al espectador en una incómoda encrucijada, donde conviven la empatía y la repulsión. Sin embargo, a diferencia de estos cineastas, la mirada de Federico Luis no vira nunca hacia la crueldad, sino hacia la humanidad y la comprensión. Y ahí encontramos ecos con el cine de los hermanos Dardenne, que se hacen más evidentes en la puesta en escena: la cámara en mano agitada, la abundancia de planos cerrados que nos acercan físicamente a los personajes. Estas decisiones, que el director debutante sostiene con pulso firme, ayudan a potenciar el retrato íntimo de unos personajes mostrados en toda su complejidad, sin condescendencia ni autocomplacencia.

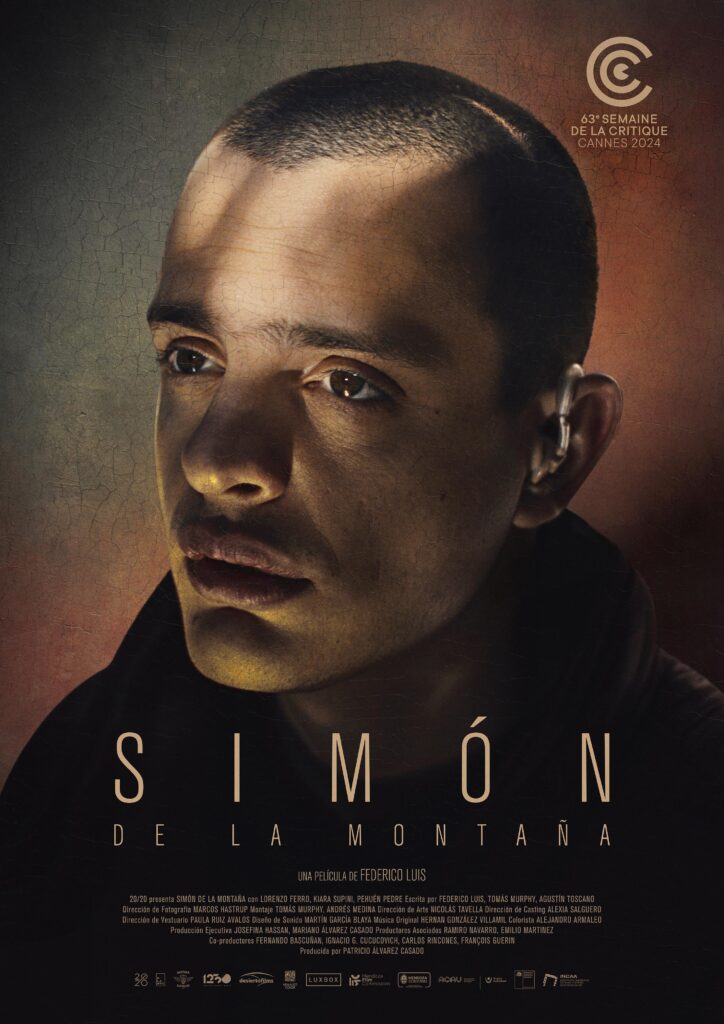

El mayor logro de Simón de la montaña son, sin duda, sus personajes y actores. Lorenzo Ferro, conocido por su papel en El Ángel, entrega toda su fisicalidad a la interpretación, mimetizando con sorprendente exactitud los ademanes de los sujetos que imita, que se complementan con un brutal trabajo de contención emocional. Pero cabe resaltar también el magnífico trabajo de los intérpretes discapacitados —especialmente Pehuén Pedre y Kiara Supini, el amigo y el interés romántico del protagonista respectivamente—, que aportan una autenticidad y una sensibilidad arrolladoras. Y la mirada perspicaz de Luis, que nunca infantiliza a sus sujetos ni los reduce a ejemplos de superación. Y que, en su lugar, los muestra como seres humanos con deseos, contradicciones, sombras y luces.

También el paisaje montañoso de los Andes juega un papel capital. La naturaleza, romántica y arrolladora, conecta especialmente con los jóvenes discapacitados, que parecen encontrar allí un espacio de libertad. La película arranca con una secuencia brutal: el grupo subiendo a la montaña mientras se desata una tormenta de arena que los envuelve y los devora. El inmersivo trabajo sonoro nos mete de lleno en esa tormenta, hasta hacernos sentir parte de ella.

Un apunte más. El título parece hacer referencia a la película de Buñuel, Simón del desierto. Y, aunque son dos trabajos radicalmente distintos, especialmente en el tono, de alguna manera parecen dialogar. Pues este Simón contemporáneo se erige también como una figura mesiánica para el grupo, un falso profeta que guía y engaña a la vez. Como Buñuel, Federico Luis parece dispuesto a dilapidar las narrativas de moral impoluta y las lecturas simplistas. Y bienvenido sea.