La encarnación del terror domesticado

Ya sea que llames al principio de la existencia “Dios”, “materia”, “energía” o como quieras, no has creado nada; simplemente has cambiado un símbolo.

Carl Jung

La reinterpretación de las obras clásicas literarias suele generar insatisfacción en el público, dado que las adaptaciones cinematográficas son acusadas o bien de no alcanzar la complejidad o bien traicionar su espíritu. Sin embargo, en el cine de género —y especialmente en las historias góticas como Drácula o Frankenstein— ocurre lo contrario: la fascinación por ver al monstruo suspende el criterio comparativo y convierte cada versión en un portal donde el libro no se reduce, sino que renace y se expande. Lo gótico, por su propia naturaleza visual, satisface en el cine la necesidad hipnótica y visceral que despiertan sus criaturas a través del deseo, el miedo y la empatía, filtradas siempre por el lenguaje y la sensibilidad de su tiempo. De ahí que cada época se vea impulsada a reinventar la imagen y la historia de estos monstruos, para satisfacer la obseción de contemplar a la criatura habitando los valores y estética de la actualidad.

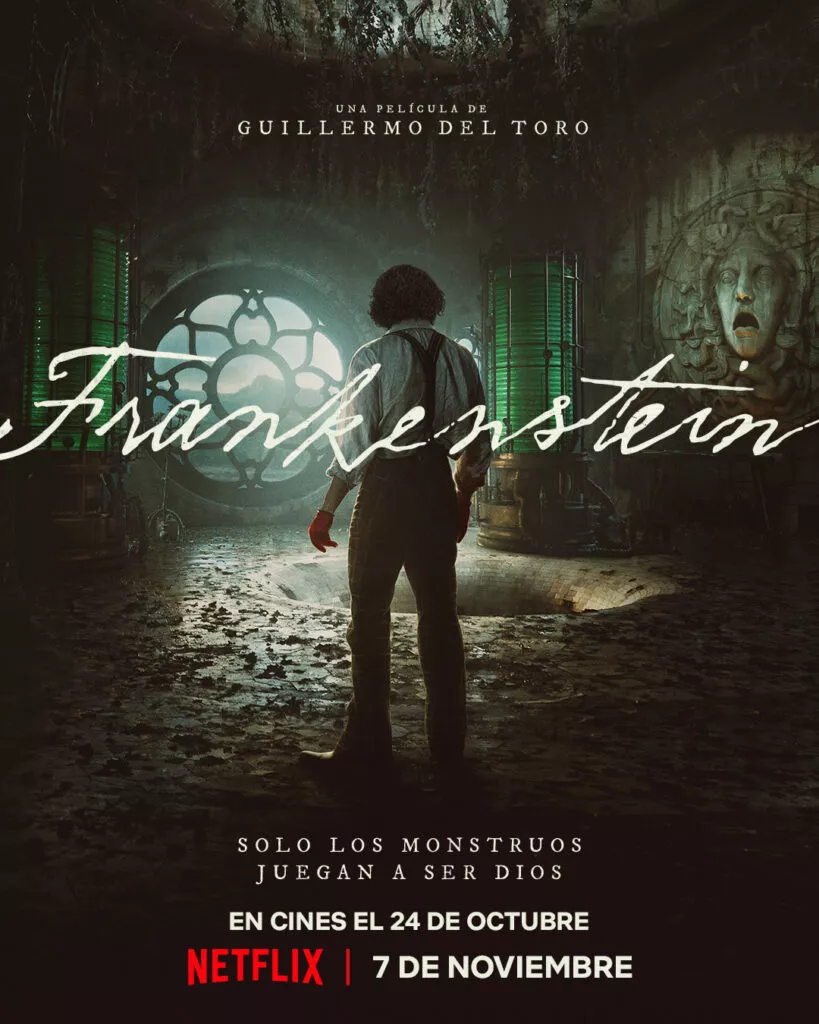

Sin embargo, no todas las adaptaciones de estos personajes logran trascender de manera universal. Esto no se explica únicamente por el canal de producción o difusión, sino por la sincronía y asincronía con su sociedad, es decir, por su capacidad para revelar que ese monstruo no sólo es nuevo, sino pertinente para el presente que lo contempla. Y es justamente en esa sintonía donde se sostiene la amplia fascinación que ha despertado el Frankenstein de Guillermo del Toro. Dado que en esas costuras pulidas, casi hilos que enmarcan un cuerpo apolíneo, de una belleza marmórea, donde el terror se suaviza hasta rozar la fantasía accesible para todas las edades, se expone el discurso de una época que rechaza lo horrible, lo brutalmente descarnado, y que sólo acepta la diferencia cuando ésta es pulida, estetizada y convenientemente disfrutable, sin generar perturbaciones profundas o permanentes.

Es por eso que Guillermo del Toro aparece como el director perfecto para realizar una versión que captura profundamente la sensibilidad de nuestro tiempo. Su diseño de producción de una belleza innegable, su romanticismo de lo horroroso y, sobre todo, su aproximación casi infantil a lo monstruoso; una mirada que no perturba sino que enternece y reaviva sentimientos apacibles de empatía y familiaridad, que revelan la forma en que nuestra época prefiere un terror domesticado, amable y cuidadosamente protegido de cualquier incomodidad verdadera. Asimismo, al reinterpretar Frankenstein y convertir a Victor en villano, la película se mimetiza con un presente convencido de que los monstruos somos nosotros mismos. No es casual que el terror contemporáneo se vuelque hacia lo interno —traumas, culpas, heridas sociales— mientras las criaturas externas dejan de parecer ajenas y extrañas para convertirse en espejos de nuestra propia humanidad fracturada.

Así, el contenido de la película comienza a contradecirse por momentos con su preciosa forma. Los primeros planos en la nieve, con una textura, un movimiento y una composición tan digitales y perfectos que evocan un videojuego hiperrealista y preciosista, sumados a la acción como eje del prólogo, nos alejan de lo humano y nos acercan a lo virtual, justo aquello a lo que Del Toro suele oponerse cuando critica la inteligencia artificial. Pero la contradicción también opera en un nivel más profundo. Al modificar la versión original para subrayar que la criatura está ensamblada con restos de soldados caídos, pero la película transforma el horror de ese origen en belleza y singular naturaleza: una esencia que no desfigura a la criatura, sino que enseña que su ira y su violencia no le pertenecen, sino que provienen de un “Dios” que nos ha hecho autodestructivos y le ha imprimido inscrito es rasgo como condición de supervivencia, desvaneciendo toda la culpabilidad en el horror de las acciones atroces de la humanidad.

A pesar de ello, la sensibilidad de Guillermo permite encontrar nuevas ideas que buscan enternecer el corazón y el pensamiento. En este desarrollo ocurre algo magnífico: al humanizar tanto al monstruo e incluso cargarlo con nuestras mismas desgracias como especie, la única diferencia que realmente lo separa de nosotros, y lo convierte en un ser solitario y único, es su inmortalidad. Pero lo bello es que esa inmortalidad, más que un castigo, se transforma en un motor metafórico deslumbrante. Frankenstein ya no encarna únicamente lo humano, sino a “la humanidad” como conjunto, y es de allí de donde brota su verdadera soledad, es decir, del hecho de que, a pesar de su conciencia, su violencia y su deseo, permanece radicalmente solo en el universo. No existe otra raza con la cual compartir, en plenitud, su vacío existencial. Esa es su auténtica condena e irremediablemente también la nuestra.

Desde esta mirada, las preguntas metafísicas de la obra clásica se transforman en inquietudes íntimas y personales más que en dilemas científicos o contemporáneos, revelando un dolor tan eterno como humano. Es allí donde la palabra “horizonte” adquiere un peso simbólico mayúsculo. No solo por la frase que Victor pronuncia en un momento de crisis, al admitir que, después de “alcanzar el borde de la tierra”, ya no queda un horizonte hacia el cual dirigirse; una confesión que sugiere que la ciencia o el progreso jamás salvarán al hombre de su soledad. Sino también porque el propio barco encallado en el hielo lleva ese nombre: Horizonte. Al ser el prólogo y el épilpgo, cobra un doble sentido, con el que la película parece recordarnos que, aunque ese límite jamás logrará colmar nuestro vacío interior, la humanidad —como hace la criatura al ayudar a liberar la embarcación— siempre volverá a empujarlo hacia el mar abierto. No para alcanzarlo, sino para seguir persiguiéndolo, depositando en esa frontera inalcanzable la tenue esperanza que alivia, aunque sea un instante, nuestra profunda desazón existencial.

Estos pequeños descubrimientos que abren la obra, y que han impulsado al público a examinar cada decisión del director como parte de un discurso total y complementario, recuerdan un elemento esencial del cine que en la modernidad parece escasear: la meticulosidad, esa decisión obsesiva y consciente que construye un universo complejo y, al mismo tiempo, fácil de saborear a través del análisis. Del Toro reivindica así un cine simbólico que dialoga desde su forma, a veces incluso más que desde su propio guión, y desde el cual se desprende —como el arca de nóe— la historia de la humanidad para repensar nuestro presente y vislumbrar nuestro futuro, a través de un discurso completamente controlado pero no precisamente directo sino preponderantemente sensorial.