La puesta escena de lo siniestro

«Solo un poco de sombra, que no es más que por la luz».

Maurice Merleau-Ponty

«Pienso que hice mis películas con una seguridad sonámbula».

Fritz Lang

Hay que seguir sorprendiéndose frente a la capacidad del cine clásico de Hollywood para integrar elementos heterogéneos. Con el paso de los años hemos limitado esa virtud a la modernidad europea y, en menor medida, a la segunda generación de directores americanos. Las periferias y el periodo silente al completo fueron víctimas de la misma simplificación.

Los motivos para solicitar un contraplano a la realidad, no eran los mismos en Roberto Rossellini que en Fritz Lang. En el cine del italiano, un contraplano filtrado de la realidad tenía la capacidad —y diría que la potestad— de modificar la ficción. El relato quedaba a la espera de aquello que el más allá estaba dispuesto a compartir. La lógica de los Estudios prefería invertir el sentido: el relato asumía, pero también sometía. En cualquier caso, la realidad siempre ha sido demasiado poderosa. Un contraplano hurtado a la realidad, convenientemente insertado y con independencia de que exista un rostro sobre el que realizar la lectura de sus efectos, era y es un revolver amartillado.

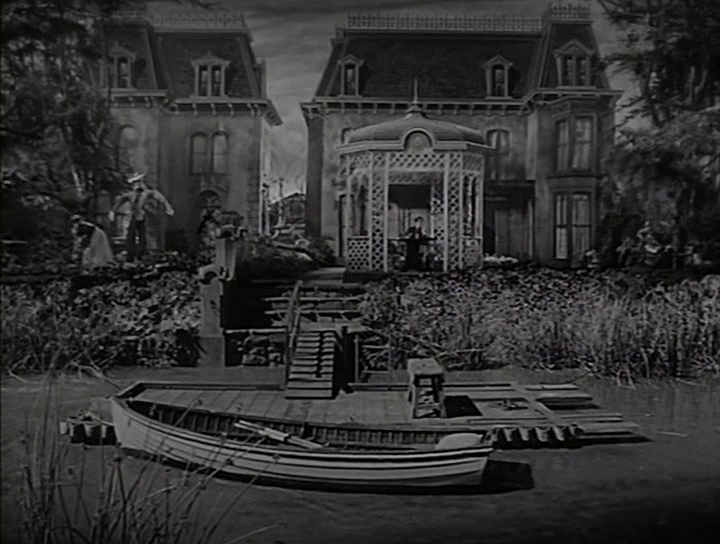

Con esto presente, procedo a exponer —más a deletrear que a interpretar— el conflicto planteado en ciertas secuencias de La casa del río (House by the River, 1950). Tras unos títulos genéricos que ya sugieren un choque inminente entre artificio tipográfico y naturaleza documental, contemplamos el lugar de la acción.

Plano general —filmado en interiores— de un par de viviendas unifamiliares construidas a la orilla del río. Arquitectura victoriana, frígida de por sí, perfilada sobre un telón. La frontalidad del decorado ni siquiera es desagraviada por un embarcadero y su correspondiente lámina de agua. Dos vecinos, siluetas del teatro, parecen dedicarse a sus respectivas labores. El plano apenas dura doce segundos, pero resultan eternos. En un tiro de cámara más cercano observamos que mientras una labra, otro escribe. Todo es convención: decorado, planificación y presentación de lo general a lo particular. Todo hasta que una imagen viene a pervertir el conjunto. Lang tarda cinco planos y menos de cuarenta segundos en plantar la semilla del diablo. La afanosa jardinera mira al horizonte y, con ella, observamos el cadáver de una res río abajo.

He dicho res cuando podía haber dicho vaca, pero tenía que ser riguroso con el lenguaje. No tanto por cuestiones de estilo, como por el compromiso que exige la imagen en cuestión. Si me quedara en la vulgaridad bovina, la película dejaría de tener sentido. Lo que vemos es una res en toda su riqueza semántica y etimológica. La res es materia y es hecho, sustancia e historia. Es la cosa en sí acunada por las leyes que rigen el planeta. Es la rerum natura dispuesta a demoler el forillo victoriano. Es la emergencia del inconsciente. Es el instinto escapando de la cultura estabulada. La res acuña el emblema estético y narrativo del filme: lo siniestro. La vaca —la res como artefacto conceptual— es el animal conocido y domesticado de antiguo por el hombre que regresa para desarrollar el unheimlich. La vecina chismosa nos explica la ansiedad que supone «el permanente retorno de lo igual». (FREUD, Sigmund. Lo ominoso en Obras completas, Buenos Aires: Amorrortu, vol. XVII, 1992, p. 234.)

«De eso que flota». Nótese la cursiva, en ella la señora me carga de razón: no es esa vaca, ni siquiera es una vaca; es eso, es res. Pero lo igual que retorna no es solo la res, también su movimiento, también el río. Un río obstinado, un río turbio y de marea que anuncia otra de las claves para que lo siniestro acontezca: el regreso de lo mismo funciona desde su constante y heraclítea diferencia. Como veremos, Lang elaborará su puesta en escena de lo siniestro a partir de mínimos desfases entre reaparición, repetición y diferencia.

Decía que Lang había sembrado la semilla del diablo. Lo que sonaba a metáfora jardinera, era lenguaje recto. La fermentación propia de una descomposición incipiente la apreciábamos en la cavidad abdominal. El sobresaliente rumen es algo más que gases y tejido tumefacto, también es flotador, es seno y es —cuidado— madriguera. Esto es fundamental para comprender lo siniestro como latencia y como demarcación. Es decir, lo siniestro solo puede ser detectado y analizado en términos estéticos en tanto fenómeno límite. En ese sentido, lo siniestro comienza a operar porque el cadáver de la res no está descompuesto y porque, en su deformidad, aun resulta tolerable a la vista. Lang utiliza la sustancia animal como fuente, como generadora del mal sin llegar a revelarlo. Ha sembrado para poder recolectar. He aquí una primera muestra del débil equilibrio indispensable para poder celebrar lo siniestro. Proporción entre presencia y ausencia, entre lo oculto y lo revelado, entre sus respectivos estados y tiempos de mostración.

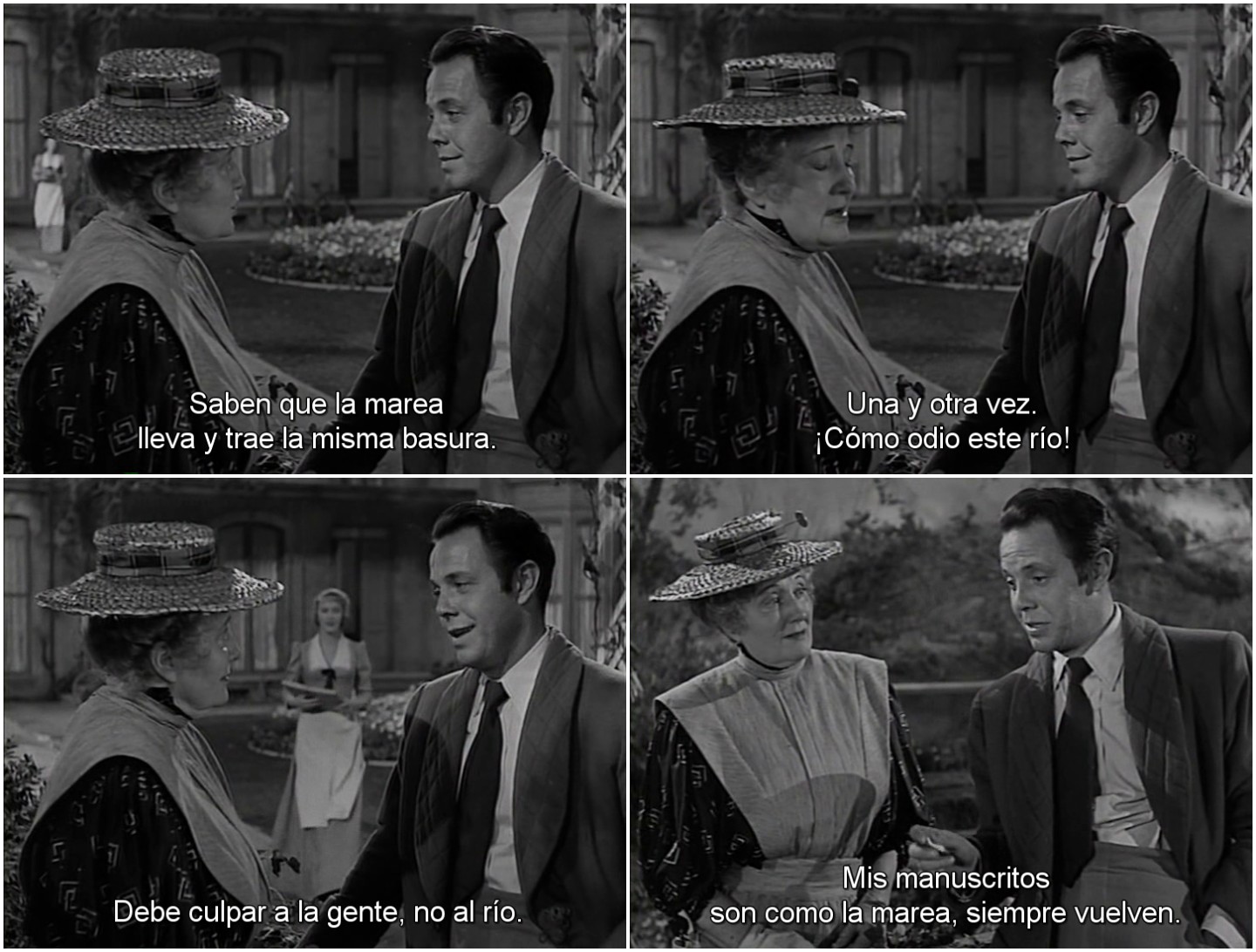

Con la res ya implantada en nuestro cerebro, regreso a la película para profundizar en el diálogo vecinal.

La respuesta que leemos en el fotograma superior es deliciosa; el uso de la voz media, ejemplar: “Se hundirá pronto”. ¿Qué hacer con aquello que nos trastorna? En efecto, reprimirlo. Dejemos que tal cosa suceda, no importan las causas o los agentes. Nuestros mecanismos de defensa sacarán la basura. La escritura del diálogo es adecuada, pero una vez que entramos en su juego —o, para ser honesto, en el juego que aquí planteo— puede parecer demasiado literal. La correspondencia entre conciencia-superficie y pulsión-vaca es evidente. El río, lejos de sepultar la res, contribuirá de manera decisiva a su putrefacción. En este caso concreto, la putrefacción no será sinónimo de desaparición, sino de pulsión exacerbada y, en última instancia, manifestada.

Con los dos personajes reunidos de perfil en plano medio frontal, Lang amplía la puesta en escena en profundidad. Una figura —la criada— surge del fondo y permanece desenfocada hasta alcanzar el eje axial del encuadre. La joven no es la prolongación de la res muerta, ni el fruto maduro de la semilla. La criada, núbil y coqueta, es la víctima propiciatoria. El protagonista, un escritor mediocre, responde como Sócrates a Critón: la culpa no es de las leyes, sino de los hombres que las aplican (PLATÓN. Critón en Diálogos I, Madrid: Gredos, 1981, p. 210). En este descargo de culpas, el personaje elimina por adelantado cualquier coartada sustentada en la enajenación biológica. El escritor renuncia sin saberlo a su futura defensa desde el mismo momento que pasa de Sócrates a una defensa, digamos judeocristiana y por lo tanto meliflua, del libre albedrío. Esto es, lejos de la mortificación protestante, cometer un crimen no le impedirá seguir manipulando y viviendo a su antojo.

Así las cosas, todo regresa en este escenario: el río, la vaca y, ahora, el enésimo manuscrito. El regreso no implica una aceptación cordial, intuitiva y hasta supersticiosa —campesina— de los ritmos naturales, más bien fortalece el rechazo y el trauma. Hablo de Fritz Lang, no de Ermanno Olmi.

La criada ha recibido permiso para utilizar el cuarto de baño del piso superior. El fontanero no ha llegado y el lavabo del servicio sigue estropeado. El protagonista observa la luz encendida y sonríe. No es la luz lo que acaban de prender. A pesar de tener sentido, sería banal decir que esa luz activa el interruptor de la pulsión sexual. Quedarse en esa equivalencia sería frívolo y, hasta cierto punto, desacertado. La luz, antes que nada, ejerce como gatillo de lo siniestro. La res amartilló, la luz disparó. Schelling citado por Freud: «Todo lo que estando destinado a permanecer secreto, en lo oculto, ha salido a la luz» (FREUD, Sigmund, op. cit., p. 222). Si bien, la sentencia de Schelling no puede tomarse al pie de la letra. Cabe matizar que, en rigor, la luz no revela. Vidrio mediante, la luz filtra y avisa. Cuando Heidegger intentaba esclarecer los versos de Hölderlin, dejó constancia de la necesidad de esa luz epistémica para la poética de lo siniestro. La sombra nunca puede convertirse por sí misma en tiniebla porque «permanece confiada a la luz, proyectada por ésta» (HEIDEGGER, Martin. Poéticamente habita el hombre en Conferencias y artículos, Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994, p. 175).

Bajo la pérgola, el protagonista se balancea sobre la silla mientras introduce la mano izquierda en el bolsillo del pantalón. Su mirada parece más o menos neutra y ocupada en una escritura imposible. Sin embargo, Lang intercala una serie de planos que eliminan cualquier rastro de imparcialidad: primer plano de la ventana iluminada, primer plano de la bañera y corte a la criada limpiando el espejo empañado. Lo secreto comienza a dejar de serlo a nuestros ojos y, a pesar de darle la espalda, a los del personaje. El espejo, nuevo motivo de lo aciago por venir, refleja solo hasta donde necesitamos ver: el cuello guillotinado por el vaho. Tras este intercambio de imágenes, el gesto del escritor ha pasado de ligera indiferencia a frustración declarada. Lo siniestro, adaptando sus formas, continúa su avance.

En el camino a casa, con el desengaño bajo el brazo, lo siniestro reaparece. Lo hace a través de la temática: mundo escatológico y complejo de castración, y del estilo: imagen mental evocada por el sonido y punto de vista narrativo. Stephen Byrne —tal es el nombre del escritor interpretado por Louis Hayward— se detiene al escuchar el ruido de las cañerías. Eco fluvial, hueco gorgoteo que evoca la fisiología humana. El agua deja de ser ese líquido puro al que estamos acostumbrados porque en su descenso transporta —aunque sea en disolución homeopática— lo íntimo entre lo íntimo: escamas de piel, vello y flujos corporales.

Insinuar lo oculto requiere una puesta en escena perversa. La mirada de Byrne traza el camino ascendente hasta el sumidero. La habilidad de Lang reside en enseñar gran parte del recorrido mediante la cabeza del personaje. Solo como remate, el director —o el montador— añade una exploración subjetiva de la cámara. Esta coda es redundante. El planto anterior, sin embargo, es una forma de mirar dura y a la vez sensible; indirecta y, no obstante, franca. Esa mirada que une la rigidez del conducto con la sinuosidad del remolino y con el sumidero abisal, consagra el vínculo entre lo femenino y lo masculino. La verticalidad de la tubería es aquella a la que Byrne aspiraba desde el mismo momento que buscó —sin encontrar— en su entrepierna. Con estas imágenes comprendemos que el arranque libidinoso no necesita la mediación de ningún fatum para concretar el desastre, entre otros motivos porque es parte consustancial del mismo.

Ya en el interior de la casa, Byrne insiste en alumbrar lo que debía quedar en sombras. Se acicala y bebe. En ese instante, la criada Emily —interpretada por Dorothy Patrick— sale del cuarto de baño. Para ser exacto: la sombra de Emily sale del cuarto de baño. Se suceden los planos y los contraplanos: los ojos impúdicos de Byrne interpretando la cadencia de las piernas de Emily. La mirada lujuriosa deja de serlo para convertirse, directamente, en luciferina. Emily escucha un ruido y se asusta. El miedo de la presa siempre decide el ataque del depredador.

Lang nos dirige a otro plano donde la luz vuelve a enunciar el mal. La luz ha contribuido a desvelar en parte lo que debía permanecer oculto y, ahora, escribe unos barrotes sobre la pared. Como escribía Ricoeur a propósito de la ligereza freudiana a la hora de (psico)analizar a Leonardo: «pinceladas de luz en un cuadro de conjunto que permanece en la sombra; pinceladas luminosas, huecos de luz que no pueden ser —como se verá— sino tinieblas parlantes» (RICOEUR, Paul. Freud: una interpretación de la cultura, México D. F.: Siglo XXI Editores, 1990, p. 142).

La sombra de una viga divide el encuadre casi por la mitad. A pesar de su ejemplar —y a ratos irónico— uso en Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955), Lang aborrecía el CinemaScope antes incluso de ser inventado. Byrne apoya su espalda en la sombra. Toda la fuerza cinética del encuadre impulsa hacia la izquierda. Emily, violentada, no tiene escapatoria. Byrne le toma la mano, el brazo y la cara. Emily grita y, ante el temor de ser descubierto, Byrne la estrangula. La cabeza y el cuello de Emily —aquella carótida vampirizada por el vapor de agua— desaparecen bajo el segmento inferior del encuadre.

La puesta en escena del asesinato es brillante, pero incompleta. Solo puede comprenderse acudiendo a su réplica.

Byrne se ha deshecho del cadáver y vuelve a casa. Lang reinterpreta la escena del crimen de acuerdo a lo avisado: escamoteo, repetición y diferencia. Cuando Freud intentó definir el unheimlich llegó a la conclusión de que, en la acepción siniestra que le interesaba, significaba lo mismo que su antónimo: el heimlich. Heimlich era lo doméstico, lo íntimo, lo conocido, lo agradable, la calma; unheimlich era lo fantástico, lo ajeno, el augurio, lo repulsivo, la inquietud. Lang había leído mejor que cualquiera de nosotros a Freud —¿mejor que Hitchcock? (no es difícil encontrar paralelismos entre esta película y Psicosis / Psycho, Alfred Hitchcock, 1960)— y juega a placer en la frontera de lo siniestro.

¿Cómo? Acudiendo a los principios que explicó su colega tres décadas antes. Primero, sabiendo la necesidad de mezclar lo siniestro de la vivencia (Byrne) con lo siniestro contemplado (espectador). Segundo, siendo consciente de que lo ominoso no está ni en la repetición del heimlich, ni en el afloramiento del unheimlich, sino en la tangencia semántica mencionada y en el tránsito. Lo siniestro yace en el intersticio. Lo siniestro es transición, es un espacio secreto, mínimo y aporético definido por la indeterminación y el flujo. Lo siniestro comienza a operar desde que surge la opción real de que el pensamiento se materialice. Lang ilustraba esta complejidad con el plano de la nueva sombra.

Otra de las definiciones de heimlich era “sitio libre de fantasmas”. La sombra proyectada por la esposa de Byrne afirma pero, al tiempo, refuta este significado. Lo hace porque lo siniestro de la vivencia se solapa con lo siniestro de la representación. En este punto de la narración, solo sabemos a través de los ojos de Byrne. Y Byrne solo ve una cosa: el fantasma de Emily. Lang regresa a la escena del crimen en una suerte de ontología de lo siniestro. Ahí tenemos el inmortal retorno de lo mismo, pero también el resto del muestrario de lo ominoso freudiano: la repetición no deliberada, el fantasma, el doble, el resucitado, la omnipotencia del pensamiento, el animismo, el déjà-vu y el presagio. La sombra quiere recordar hasta la muestra canónica de lo inquietante: el autómata. Lang muestra sin dejar de esconder o, si acaso, nos sugiere como verdadero algo que se revelará falso. Su economía narrativa logra sintetizar lo siniestro como “lo fantástico encarnado” (TRÍAS, Eugenio. Lo bello y lo siniestro, Barcelona: Ariel, 2001, p. 36).

El plano estático de la sombra no transmite la riqueza y la meticulosidad del cineasta. Cualquiera que pueda cotejar el vídeo de esta segunda aparición con la primera, apreciará un detalle deslumbrante: el cinturón de la bata de Emily. El único cabo suelto —nunca mejor dicho— que nos permite diferenciar entre ambas. Pero como ese minúsculo y subliminal dato pasará desapercibido, seguimos conociendo gracias a la mirada de Byrne. Mirada que ha cambiado la lujuria por la angustia. Por una angustia de raíz primitiva. Su esposa Marjorie permanece oculta invirtiendo los papeles del primer encuentro. Byrne solo respira cuando el fuego que no llegó a encender la vela, lo hace con el rostro de la mujer. Lang concluye con la misma disposición que dio pie al asesinato: la mujer arriba, el hombre debajo. Esta jerarquía regresa bajo la promesa de ser purgada. Lo que entonces fue emboscada, deviene estatus marital.

Cambiamos de escena y la situación adquiere sentido. Byrne ajusta el corsé de Marjorie. El corsé es uno de los distintivos victorianos y, aquí, la prolongación material de lo sugerido en la escalera. Los empellones por la espalda, la huida de quien domina el tiempo y el deseo, la imagen especular y la postrera y condescendiente invitación, recuerdan a Byrne su clamorosa ausencia de falo. Idéntica incapacidad simbólica ya rubricada con el estrangulamiento de Emily. Marjorie se lima las uñas mientras Byrne se escurre hombros abajo. Este plano ante al espejo constituye un icono langiano y, a la sazón, una representación de la flacidez que le hizo mirar —y mirar es envidiar— la firmeza del desagüe.

El asombroso retorno de lo mismo realiza su última visita como embajador de lo siniestro. En contradicción con su certidumbre inicial, Byrne —en compañía de su hermano— había hundido el cadáver de Emily. No permitió que fuera la ley natural quién se ocupara y lo sumergió valiéndose de un ancla. El río, infatigable, devuelve el bulto. Los planos del saco arrastrado por la corriente, así como los contraplanos del rostro desquiciado, actúan como corolario de este análisis. A saber, el lúcido ordenamiento cinematográfico de la categoría psicológica y estética de lo siniestro. El horror, la fatalidad, el miedo y la angustia –en tanto subproductos de lo siniestro– no son pasiones derivadas de la mera repetición de lo cotidiano, ni de la simple irrupción de lo fantástico. No responden a una escisión, sino a la aparición del residuo imaginario captada gracias a un punto de vista híbrido entre lo vivido y lo representado.

La película se cierra en paradoja: una cortina se descorre. ¿Qué hay detrás? «El vacío, la nada primordial, el abismo que sube e inunda la superficie (…) imágenes que no se pueden soportar» (TRÍAS, Eugenio. op. cit. p. 42).