Se abre el telón en el mar

La noche del estreno de Ariel, en la Praza da Quintana el pasado 1 de julio, no fue una simple proyección, fue una experiencia sensorial completa. El viento frío, las campanadas de la Berenguela y la piedra todavía templada de Santiago parecían acompañar —o tal vez formar parte— de la película. En medio de las declamaciones shakesperianas, las poderosas imágenes y el manto sonoro del film, se desplegaba la posibilidad de dejarse llevar por él, de entrar en su atmósfera y rendirse a su singular lógica, más propia de los sueños que de nuestro mundo.

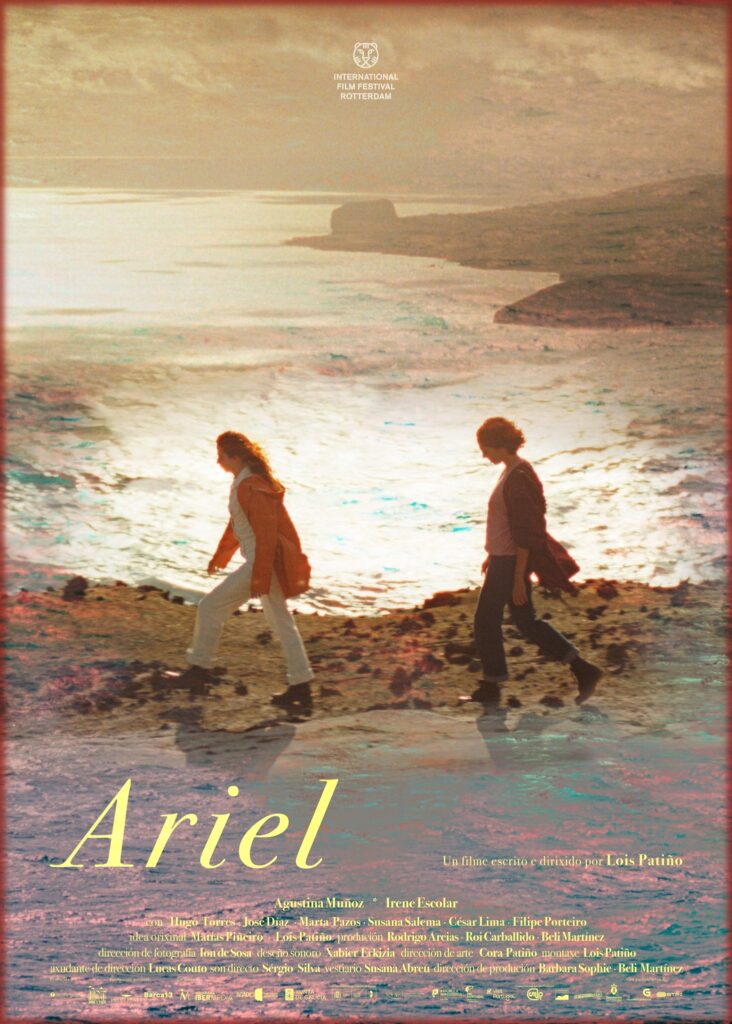

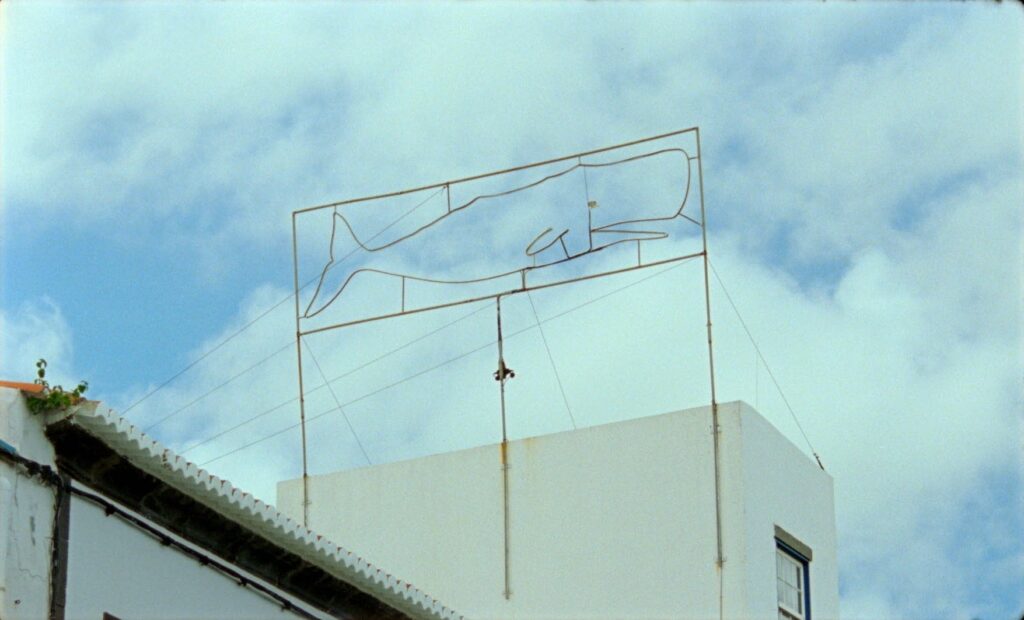

Lois Patiño propone un cine que no se impone, que no grita ni empuja, sino que sugiere, que hipnotiza. Desde los primeros planos —mareas violetas, cuerpos que interpretan, palabras en eco— Ariel construye un espacio fuera del tiempo. Una actriz argentina, Agustina Muñoz, viaja desde Galicia a las Azores para ensayar con la compañía teatral gallega Voadora una versión contemporánea de La tempestad de Shakespeare. Pero el relato no se cuenta en términos clásicos. Hay algo que se disuelve desde el principio: el tránsito no es solo geográfico, es metafísico. El barco en el que viaja Agustina no cruza solo el océano, cruza también un umbral entre el mundo de la ficción y el de la realidad, que se derraman el uno sobre el otro cuando las imágenes del mar se superponen. Lo que empieza como un ensayo teatral se convierte, poco a poco, en un hechizo. En ese territorio ambiguo, los habitantes de la extraña isla —evocadora de las formas teatrales del cine portugués de autoras como Rita Azevedo Gomes— representan escenas shakesperianas adaptadas a su entorno contemporáneo: en supermercados, en plazas o en la gasolinera Hamlet. Las tragedias y comedias resuenan sin solemnidad, con una ligereza lúdica, con una chispa popular que desarma y fascina.

Aparece entonces Irene Escolar, etérea y magnética, encarnando a Ariel —espíritu del aire al servicio del Rey Próspero en la obra original de Shakespeare—, pero también a sí misma, revolviéndose ante el control, ahora, del director. Su presencia es intrigante, como si flotara entre mundos. En su mirada hay curiosidad, misterio y una entrega completa. Está en la ficción y no lo sabe. O no quiere saberlo. Vive como Ariel, y cuando Agustina, ya hacia el final del viaje, la llama por su nombre y menciona el legado de su familia, ella no se reconoce.

Ya antes, el instante del primer encuentro entre ambas es clave. La película, que hasta entonces se había mostrado densa, ambigua y flotante —más próxima al Patiño de Lúa Vermella o de sus cortometrajes—, de pronto se abre. Se vuelve comprensible, emocionalmente cercana. Como si ese gesto —reconocer al otro y a la representación— abriera una puerta invisible también para el espectador. La ficción deja ver su costura, y en esa costura hay también verdad.

Esa operación es central en Ariel: mostrar el artificio, celebrarlo, no ocultarlo. Patiño juega en la fina línea entre la fascinación por la magia del relato y la visibilidad de la representación, haciendo consciente cada gesto, cada palabra y cada plano. No hay hechizo que no se vea. Y aun así, o precisamente por eso, el resultado emociona. Porque lo que se construye no es una ilusión, sino una experiencia a la que entregarnos. Una experiencia sensorial, estética, y también ética. “No me interesa hacer una buena película si no tiene voluntad de innovar. Lo que busco es ofrecer una experiencia audiovisual nueva”, me llegaba a comentar Patiño. Y lo logra, quizás de una forma menos extrema que con Samsara a nivel formal, pero sí desde un lugar nuevo. No a través de una experimentación sensorial novedosa respecto a su anterior trabajo, sino por acumulación, por atmósfera y por apertura al terreno de la ficción del universo verborreico de Matías Piñeiro.

Las influencias son múltiples y visibles: está la teatralidad de Matías Piñeiro, que iba a codirigir el film y ya había colaborado en Sycorax con Patiño; está el animismo visual de Patiño, su atención al paisaje y al tiempo; está el cine portugués; está el teatro absurdo, Shakespeare, Pirandello, y también la irreverencia de Voadora, cuya versión de La tempestad inspiró parte de la propuesta. Hay aquí un homenaje evidente a esa compañía, a Marta Pazos y al resto del equipo, a esa forma de entender lo teatral como juego, como fiesta, como celebración colectiva del artificio. Porque Ariel no pretende llevar a Shakespeare a un altar, sino devolverlo a lo cotidiano, de dónde procede. Bajarlo de los castillos a los supermercados. De la solemnidad al juego. Y hacerlo en gallego, en portugués, en lenguas que no siempre tienen lugar en las pantallas frente a la hegemonía anglosajona. Hay, en todo esto, un gesto político y poético: visibilizar lo periférico, lo menor, lo que no suele estar en el centro.

En una de las imágenes más impactantes del film, el mar se abre como un telón. La superficie se mueve y parece revelar una realidad oculta detrás, una especie de segunda dimensión que no acaba de aparecer. La imagen se repite, como un secreto. El telón se abre, se intuye lo que hay más allá, pero no se muestra del todo. Luego se cierra. Esa escena es una metáfora perfecta del film entero: un cine que sugiere sin revelar, que convoca sin explicar, que muestra la sombra más que la figura. Como un sueño que no podemos contar con palabras, pero que nos deja huella.

Y en el centro de todo, el trabajo de Irene Escolar. Fascinante, desdoblada, suspendida entre la actriz y el personaje, entre lo que es y lo que parece ser. Ella misma nos lo decía, que tras haber participado en películas metanarrativas como Las chicas están bien, había una parte de ella que quería “desaparecer en los personajes”. “Me gusta el artificio”, aseguraba. Y en Ariel eso sucede: la vemos desaparecer pero, al mismo tiempo, ser reconocida. Como si su cuerpo fuera el espacio donde se cruzan todas las capas del film: lo real, lo ficticio, lo teatral y lo onírico.

Ser ou non ser. Ser ou non ser. Ser ou non ser. La frase resuena como un mantra en un momento de la película. Como una duda que atraviesa todas las capas del relato. ¿Somos lo que representamos? ¿Somos lo que recuerdan de nosotros? ¿Podemos vivir dentro de un personaje? ¿Somos libres de escribir nuestra propia historia? Ariel no responde. Sugiere. Y lo hace con una belleza extraña, lenta e hipnótica. Una belleza que no se impone, que se descubre. Como una divertida isla entre la niebla.

Ver Ariel bajo el cielo abierto de Santiago, en una noche de viento, fue como entrar en un terreno extraño entre la vigilia y el sueño. Un sueño hecho de palabras antiguas y paisajes nuevos. Un sueño donde, por un momento, fuimos parte del teatro, parte del cine y parte del juego.