Mi primer contacto con el director y guionista Nico Mastorakis llegó a través de sus comedias juveniles. Fue, en cualquier caso, un encuentro fatigoso y frustrado. Pese a su portada fardona y colorida que quedaba que ni pintada en las baldas de los videoclubes de los ochenta y primeros noventa, Glitch! (1988) no pasaba de remedo pobre y escasamente imaginativo de la comedia erótica norteamericana, modalidad jovencitos hiperhormonados introduciéndose en la movida erótico-pornográfica del cine para pillar cacho y casi de rebote encontrar el amor verdadero. Terminal Exposure (1987) quizá fuera algo más efectiva y animada, aunque en el fondo se limitara a calcar el esquema del thriller adolescente repitiendo chistes manidos y algún destete furtivo que no bastaba para levantar ni el ánimo ni el interés. Lo que sí recuerdo bien es que Desmadre en vacaciones (Sky High, 1986) era, con mucho, la peor del trío: en ella Mastorakis se limitaba a aprovechar con aplastante desgana los paisajes de su Grecia natal con la excusa de una anodina trama que mezclaba espionaje, turismo, ñoñería y comedia viril. Años más adelante, una emisión de madrugada de Canal Satélite Digital, no recuerdo bien si en Calle 13 aunque lo más seguro es que sí, me descubrió El viento (The Wind, 1987), curiosona y más que digna peliculita de terror, hecha para televisión y protagonizada por Meg Foster, con los suficientes hallazgos como para plantearme echar un vistazo (en un hipotético futuro de tarde tonta de domingo) a la etapa previa a la conquista de las Américas de su realizador, antes de que se resignara a convertirse en un mero artesano al servicio del concepto más rutinario del género.

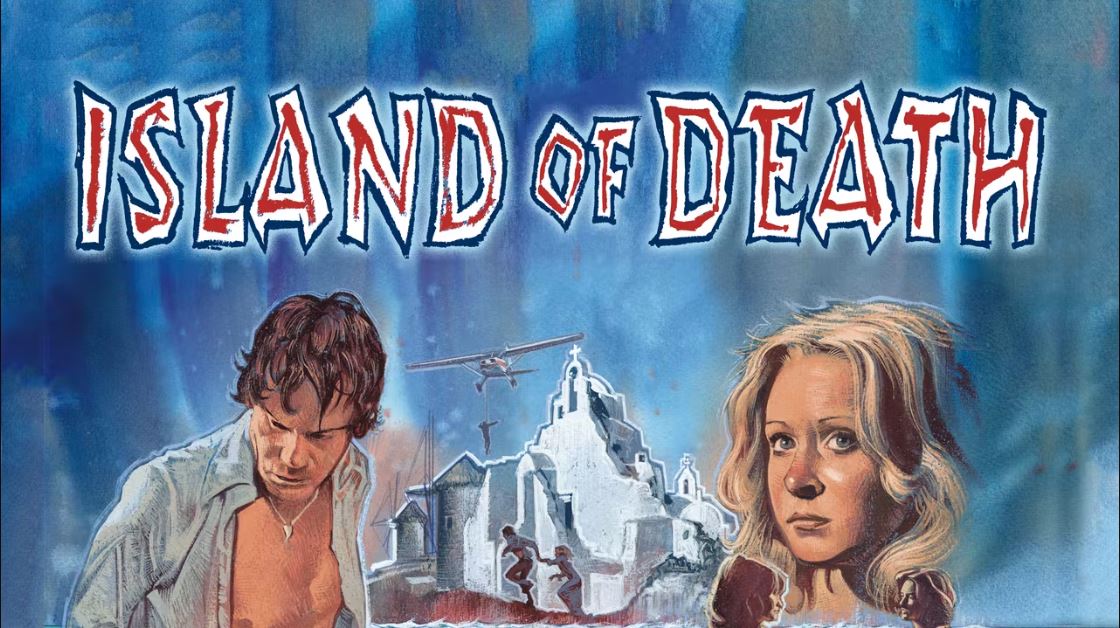

He tardado bastante —casi podría decir que mucho— en regresar por los parajes del planeta Mastorakis y no me siento en absoluto orgulloso de mi pereza. De hecho, hoy casi todo el mundo que habla de él como director de culto lo hace refiriéndose a su etapa griega y más concretamente a Island of Death (Ta paidia tou Diavolou, 1977), cinta que estuvo prohibida en Inglaterra hasta el 2002, catalogada dentro de los infames video nasties, ese cajón desastre de censor oligofrénico en el que encajaban igual de bien un gore japonés, un porno nazi o una de caníbales inyectados en gazpacho. En ella se narra, mal que bien, la historia de una pareja de fogosos ingleses (más tarde se descubrirá que son hermanos incestuosos) que llega a una isla griega con la aparente intención de hacer turismo y conocer gente, quién sabe si además participar en una cama redonda por eso de mezclar fluidos aprendiendo idiomas. Son extranjeros vírgenes en territorio extraño, como los adolescentes de Desmadre en vacaciones, aunque pronto el curso de la trama desvelará sus secretas y malignas intenciones: la pareja no dudará en dar muerte a todo lo que se cruce en su camino, utilizando para ello los métodos más crueles y expeditivos, y lo más importante, sólo por el placer de hacer la puñeta. Casi desde sus primeras imágenes no existe ninguna intención por parte del realizador de que nos identifiquemos con este par de desechos de britántica white trash; por el contrario el guion se esfuerza en presentárnoslos de la forma más salvaje y monstruosa posible. Son todo lo contrario a un par de muchachos enamorados caídos en la desgraciada espiral del crimen, como hemos visto tantas veces en la pequeña y la gran pantalla: ellos matan por diversión, por venganza, por celos, incluso llegan a justificar algunas de sus salvajadas con razones xenófobas u homófobas. Por si esto fuera poco, el desprotegido espectador carece de cualquier asidero argumental o moral que le permita aguantar el desarrollo de la historia desde una posición, digamos, cómoda, ya que al director apenas le interesa adoptar el contrapunto de la investigación, como tantas veces hemos visto en las historias de psicópatas, para aligerar o disminuir la truculencia mostrada. Olvidémonos de la clemencia; aquí estamos en el mismo barco que los malos durante hora y media, nos guste o no su compañía, y el tiempo invertido en comprender sus cabecitas es directamente tiempo perdido: el horror se presenta de frente, sin digresiones ni cortapisas. Nosotros somos el Horror. Esta misma frontalidad carente de concesiones es la que caracterizará alguno de los títulos más afortunados de la obra posterior del realizador, como el thriller Blind Date (1984) o el drama de supervivencia The Zero Boys (1986), cualquiera de ellas, con todo, mucho más convencional que la película que nos ocupa. Mastorakis no sólo da lo que promete a pecho descubierto, sino que además es generoso en su ración. Vamos, que sabe lo que quiere hacer y no se corta un pelo.

Pero tampoco Island of Death posee escenas especialmente sangrientas o con abundante casquería, en comparación con otros títulos más populares que han recorrido esquemas argumentales parecidos. No hay una actitud más punk en el cine de género que buscar la incomodidad y el malestar del público, y ello es principalmente una cuestión de atmósfera. Más bien diría que incluso una cuestión de fotografía, de grano. Y si la película sigue resultando a día de hoy tan enigmática y perturbadora es precisamente por lo mucho que se esforzaron sus responsables en que visualmente resultara igual de repulsiva. Creo que la página sobre el aviso del contenido inapropiado de la IMDB explica esto con bastante más claridad que yo: «La película, de principio al fin, es completamente perturbadora. Todo su contenido tiene un aspecto tan sórdido y arrastrado que causará sin ninguna duda la repulsión de la mayoría. Las escenas de violación y los asesinatos están rodadas de la forma más inquietante imaginable«. Es descripción, no publicidad (aunque lo parezca).

Hay en la película, desde luego, secuencias espeluznantes y desagradables, pero no tanto por la casquería, sino por la perversa imaginación de la que hacen gala. Uno de los momentos más recordados sería el que los amantes protagonistas fuerzan a un hombre a beber pintura después de crucificarlo en el suelo. Apenas hay sangre, pero el resultado es demoledor. En esta línea resulta muy ilustrativo el recurso que utiliza la historia para mostrarnos la amoralidad de sus protagonistas. Una película convencional usaría uno de los asesinatos, pero Mastorakis prefiere describir cómo echan un polvo en una cabina telefónica mientras llaman a la madre de uno de ellos con el único fin de que pueda reconocer sus gemidos y asquearse ante la situación. Island of Death está plagada de estos pequeños detalles que justifican su estatus de culto y la convierten en algo mucho más valioso que una mera acumulación de efectos, proporcionándole el enrarecido y pegajoso clima de títulos tan recordados como discutidos, como Last House of Dead End Street (Roger Watkins, 1977), La última casa a la izquierda (Last House on the Left. Wes Craven, 1972), La matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre. Tobe Hooper, 1974) o A Serbian Film (Srpski film. Spasojevic, 2010). Todas ellas películas bastante explícitas pero que perturbaban más por su forma que por su contenido, dando a entender lo que todos los que hayan llegado a este punto deberían sospechar: que la introducción de sutilezas dentro de la barbarie sólo es patrimonio de los auténticos maestros perversos. A ello añadimos que Mastorakis escribió el guión de Island of Death (en apenas una semana) inspirado por el sorprendente éxito de la obra maestra de Tobe Hooper. Estaba convencido de que si una película así podía producir tal cantidad de dinero, él era capaz de imaginar algo más hiriente y degradante… y grabarlo en condiciones aún más nimias para aguardar los rápidos beneficios. Hay que reconocer que la jugada le salió bien; su película hoy es de culto en gran medida por lo que supera en perversión e inventiva (¿?) al clásico del 74. Queda claro que la influencia principal de Mastorakis es norteamericana, y a pesar de ello el aroma que desprende su película, y su interpretación del exploit, no puedan ser más que un producto del Viejo Continente.

A su vez, es interesante comprobar hasta qué punto la película imita los esquemas de una producción pornográfica o un oscuro producto sexploitation, como ya ocurría en el clásico de Craven, que fuera concebido originalmente para ser un hardcore del montón, mucho más explícito pero, precisamente por ello, también más codificado e inofensivo. El argumento de Island of Death, que adopta la forma de enfermizo bucle, no puede ser más repetitivo y frustrante para el espectador acostumbrado a la narración tradicional del cine de acción o terror: la pareja conoce a individuos que pululan por la isla, a veces alguno flirtea con ellos y tiene sexo con uno de los dos; entonces, el engañado mata al intruso, con o sin la ayuda de su acompañante. Los cambios son mínimos, pero muy significativos: hay una pareja de escandalosos gays que serán ajusticiados en una de las escenas más recordadas, lugar para los escarceos lésbicos (uh… no eran tan homófobos después de todo), e incluso para la cata de heroína. Elementos no muy originales pero que, bien envueltos en la singular atmósfera del film, provocan el efecto de la incertidumbre y desasosiego que sin duda Mastorakis perseguía.

Dato curioso: El actor protagonista de este fantástico dechado de perversiones, Robert Behling (Bob Belling en créditos), se suicidó el año pasado con la ayuda de un tanque de propano. No deja de ser significativo que muchos de los protagonistas de los grandes clásicos de exploitation acabaran quitándose las vidas (ya vimos por aquí el caso del sin par Andren Scott) o metidos en sectas, como Ferd y Beverly Sebastian. Esperemos que a los lectores de esta sección les aguarde un destino más feliz.