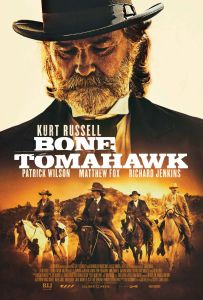

Tras el pase en el Festival de Sitges, y en contra del premio recibido, muchos objetaron la duración y languidez narrativa de Bone Tomahawk. Craig S. Zahler, al contrario, reivindicó esta estrategia, incluso explicando que evitó ceder su guion a otros directores a sabiendas que tratarían de recortarlo. Lo celebro totalmente. Bone Tomahawk precisaba de este ritmo. Un ritmo preciso para situarte, para colocarte a la grupa de uno de los caballos e integrarte en la partida que se adentra en terreno desconocido en busca de unos indios literalmente salvajes. Bone Tomahawk recupera el espíritu del western y de las grandes aventuras. Con aditivos provenientes del gore, sin duda, en sus secuencias finales. Pero un western clásico, al fin y al cabo, dónde un grupo heterogéneo se sumerge, a plena luz, en el corazón de las tinieblas. La partida que se embarca en este viaje no va a luchar contra los pieles rojas sino contra un grupo fantasmal (que ha secuestrado un compañero y una esposa), a sus propios conflictos internos y a diversos peligros que puntúan el viaje.

Zahler mide muy bien sus fuerzas, nos agarra con un prólogo con gancho, muestra sus cartas (el sheriff experimentado, el ayudante como contrapunto, el dandy, el novato, la amenaza oculta…) y nos lanza a todos a una cabalgada por el desierto. Vemos, reconocemos, disfrutamos, la sombra de Burt Lancaster o Richard Widmark, de Walter Brennan, tal vez de Wayne y Mitchum o de John Carradine. Reconocemos motivos visuales, argumentales, de los clásicos. Pero Bone Tomahawk es más próxima a un western errabundo, al de La legión invencible y Centauros del desierto, al de Los profesionales o La venganza de Ulzana y, sobretodo, al de Juntos hasta la muerte, Cielo amarillo, Tambores lejanos o El jardín del diablo. Y, como en ellas, sentimos el esfuerzo, notamos el dolor de la cabalgada, el polvo en la boca, el miedo al adentrarse en parajes ignotos y la emoción de la aventura.