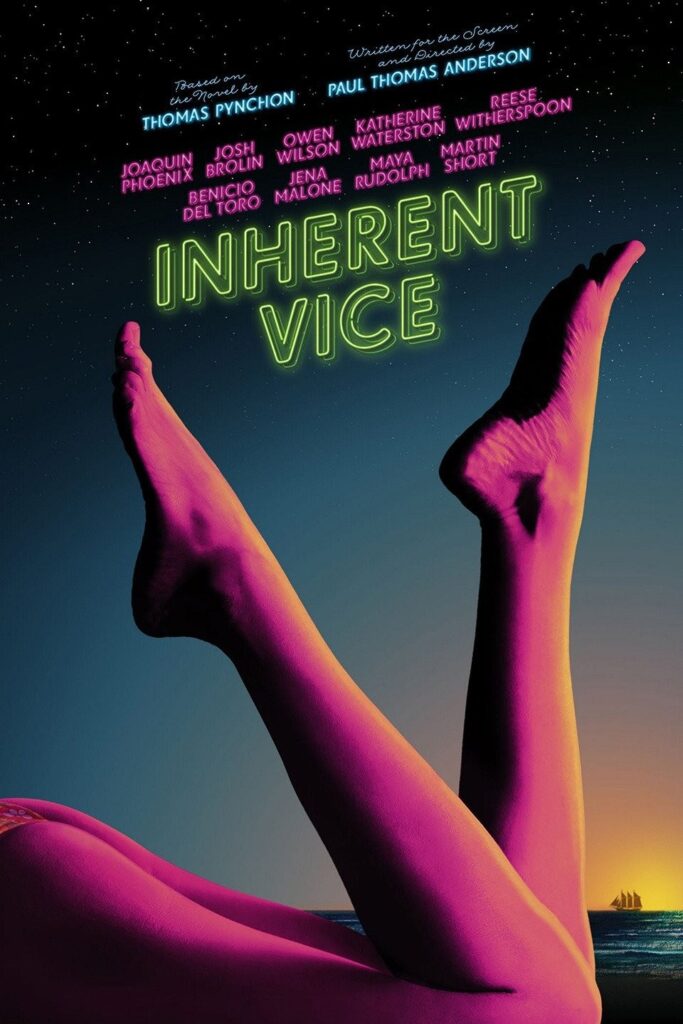

La fantasía psicodélica-noir de Paul Thomas Anderson

Inherent Vice, el título original de la película —y de la novela de la que trae causa— se refiere al término legal con el que se designan los defectos que puede tener un artículo, o un bien inmueble, que no se aprecian en el momento de su compraventa, pero que conllevan un deterioro del mismo y facultan al comprador para tomar acciones legales contra el vendedor. Es decir, es aquello que te revela que te han dado gato por liebre. En nuestra lengua, en la jerga jurídica, se denomina vicio oculto. Si me he decidido a comenzar este comentario sobre la fantástica séptima película del director norteamericano Paul Thomas Anderson (PTA para sus incondicionales fans, como es el caso de esta servidora) con esta digresión lingüística de interés cuestionable, es porque considero el concepto muy determinante de la propuesta de Thomas Pynchon, y en consecuencia de Anderson en su film. Porque la explicación en cuestión brota de los labios de nuestra particular femme fatale-heroína en un trance muy determinado de la acción. Y porque me apetece jugar un poquito al despiste, a la confusión enrevesada, tal y como hacen nuestros dos autores en asociación, como tan adictivamente hicieron los canónicos de la novela negra estadounidense —dícese especialmente Raymond Chandler o Dashiell Hammett—, y tan bien se trasladó a los resultantes clásicos del celuloide.

Podemos afirmar por tanto, que tras una trayectoria ya por aquel entonces deslumbrante merced a sus dos estratosféricos melodramas corales Magnolia (1999)—mi preferida absoluta de PTA— y Boogie Nights (1997), sus encumbrados dramas épicos Pozos de ambición (There Will be Blood , 2007) y The Master (2012), y su encantadora a la par que estrafalaria comedia romántica Embriagado de amor (Punch-Drunk Love, 2002), Anderson se decidió a seguir la estela de otros tantos directores del periodo clásico o moderno que no necesitan presentación, para tomar una novela negra muy “sui géneris” —ni más ni menos que el de Thomas Pynchon, y recordemos además que era la primera vez que se intentaba adaptar al cine el universo del esquivo escritor neoyorquino—, para ofrecernos una propuesta neo-noir igualmente especial en el mejor sentido del término, ya que ambas almas creativas confluyen en los benditos territorios de la posmodernidad artística más desafiante. Sobre su vinculación con los hitos del cine negro clásico, parece bastante indiscutible que Anderson se inspiró en referentes como El sueño eterno (The Big Sleep, Howard Hawks, 1946) o El beso mortal (Kiss me Deadly, Robert Aldrich, 1955). Y por su atmósfera lisérgica y psicotrópica, como también por la calidad ética de su protagonista, a mi me recuerda muy particularmente a mi preferidísima El largo adiós (The Long Goodbye, 1973) del gran Robert Altman.

Además, después de dos narraciones de cariz marcadamente individual, Anderson retorna al terreno en el que yo particularmente lo prefiero, el de la más deslumbrante coralidad escénica, para desarrollar el relato de Pynchon con un elenco actoral sencillamente maravilloso, como acostumbra. Como es bien conocido por los admiradores de Anderson y Pynchon, nos situamos en el verano californiano de 1970. El detective privado adicto a la marihuana y de espíritu genuinamente hippie Larry “Doc” Sportello (Joaquin Phoenix en una actuación que me encandila) recibe una tarde la visita de su exnovia Shasta Fay Hepworth (Katherine Waterston, que resulta irresistiblemente seductora cada vez que gana la pantalla) en su apartamento de la ficticia Gordita Beach (parece que la ensoñación pynchoniana del pueblo angelino de Manhattan Beach donde el novelista vivió intensamente durante los años 60 del siglo pasado) para pedirle ayuda “profesional”. Según parece su nuevo amante, Michael Z. «Mickey» Wolfmann (Eric Roberts), un enriquecido empresario inmobiliario va a ser víctima de un complot por parte de su esposa Sloane y del amante de esta, Riggs, para ingresarlo en un hospital psiquiátrico y disponer de su fortuna. A la mañana siguiente, encontrándose todavía impactado por el reencuentro con la mujer que podemos presuponer que más intensamente ha amado, Doc recibe en su oficina compartida con la de un doctor que prescribe unas pastillas muy especiales a Tariq Khalil (Michael K. Williams, inolvidable por su mítico rol de Omar en la serie de culto The Wire de David Simon —la mejor de la Historia de la televisión para la que suscribe—), un miembro de la Familia Black Guerrilla, que contrata a Doc precisamente para encontrar a Glen Charlock (Christopher Allen Nelson), un miembro de la Hermandad Aria con el que coincidió en la cárcel, que le debe dinero y que curiosamente es uno de los guardaespaldas de Wolfmann.

A partir de estos dos encargos interconectados, Doc emprende una minuciosa investigación, permanentemente contaminada por la nebulosa del humo de los canutos que consume sin tregua, por medio de la que Anderson ensaya una cautivadora recreación de la sociedad norteamericana de aquellos años, sumida como se encontraba en la transición desde el sueño idealista de los ilusionantes años 60 hacia la resignada decepción de las duras realidades de la era Nixon. En base a la creación literaria, se sumerge en el turbulento territorio de la contracultura hippie de la ciudad de Los Ángeles, cual espejo que refleja las miserias y contradicciones de una revolución cultural que se resquebrajaba tras los terribles asesinatos de la Familia Manson que tan presentes están a lo largo de la narración —hay que destacar aquí que Paul Thomas Anderson se ha convertido en una suerte de autoridad en este lugar y en esta época por varias de sus películas (Boogie Nights, Licorice Pizza), trasladando su conocimiento del terreno, sobre todo del Valle de San Fernando donde creció, a esta caótica amalgama espacio-temporal invadida por la paranoia histérica pero mística que caracterizó estos años de la Historia norteamericana—.

En un espacio urbano desolado y despoblado, al muy idiosincrático estilo de Anderson, asistimos a una consecución de sucesos, a cuál más delirante, durante los que una colección inestimable de personajes representativos de los diversos tipos del espectro socio-cultural hacen acto de presencia. Desde el antagonista natural de Doc, el teniente de policía del Departamento de Los Angeles Christian F. «Bigfoot» Bjornsen, en la piel de otro magnifico Josh Brolin, que protagonizará por cierto algunos de los “tour de force” más desternillantes del film junto al heterodoxo detective, y acabará por acreditar poderosas razones en relación con la investigación en curso, al irremplazable abogado de Doc, Sauncho Smilax (Benicio del Toro), o al imprescindible Coy Harlingen (Owen Wilson), el saxofonista fantasma con un desconcertante don de la ubicuidad, que resultará en un vector esencial de interconexión de las diversas tramas. En relación con él, su esposa Hope (Jena Malone) también acudirá muy oportunamente a contratar los servicios de Doc. Y la Fiscal del Distrito Penny Kimball (Reese Witherspoon), involucrada sentimentalmente con nuestro protagonista en un pasado cercano, tendrá un par de reveladoras intervenciones. Hay además unos cuantos cameos dignos de mención, como el de Martin Short como el dentista pedófilo Rudy Blatnoyd, o el de Martin Donovan como el insigne empresario Crocker Fenway, progenitor de una de las víctimas del anterior —todo el trance desde la aparición del doctor hasta la resolución de la huida en el coche de Japonica no tiene desperdicio—. Anderson utiliza además con brillantez el recurso narrativo de la voz superpuesta, en la afable voz de Joanna Newsom, que interpreta a Sortilege, una amiga confidente de Doc muy influenciada por las ciencias ocultas y el esoterismo, para conducirnos entre conversaciones pausadas, miradas perdidas, reflexiones existenciales y muchos interrogantes sin respuesta, hacia una resolución plausible y decididamente optimista.

Y entremedias, un puñado de apoteósicos golpes de efecto rodados con el habitual virtuosismo técnico de Anderson. La accidentada incursión inicial en el proyecto de Wolfmann, Channel View Estates, y en el único negocio abierto en el centro comercial en desarrollo, el Chick Planet, un salón de masajes, donde Doc conocerá a otra vividora inclemente, Jade (Hong Chau). El plano subsiguiente, con el horizonte visual ocupado por un nutrido número de agentes de policía delante de sus coches, comandados por Bigfoot, observando los cuerpos inertes del asesinado Glen y del magullado Doc, nos da el pistoletazo de salida hacia un tratamiento dramático que coquetea permanentemente con el humor más caustico —no en vano declaró Anderson que trató de meter tantos chistes en la pantalla como Pynchon estrujaba en sus páginas, y que los gags visuales fueron inspirados por las parodias de tipo slapstick de Abrahams y Zucker como Police Squad! (1982), Top Secret! (1984) y Aterriza como puedas (Airplane!, 1980)—. Durante los interrogatorios forzados de los agentes del FBI Borderline (Timothy Simons) y Faltweed (Sam Jeguer) la subtrama del espionaje político a los luchadores por la igualdad racial o por la expansión del ideario comunista del siniestro John Edgar Hoover se erige en la ajustada representación de la brutalidad soterrada en el contexto socio-político de aquellos años. También el misterioso Colmillo dorado, que es un barco dedicado al contrabando de heroína, o un extrañísimo edificio ocupado por una sospechosa asociación de dentistas. O la hermosa ensoñación de Doc en torno aquella tarde de lluvia en la que los enamorados salieron a buscar hierba siguiendo las señales de una Ouija. En el ámbito de la sexualidad, que junto al consumo de drogas, tan presente está también en el ambiente que se respira, resulta especialmente erotizante ese encuentro a medio camino entre la seducción, la provocación y el castigo entre Doc y Shasta, que a mi parecer podría colarse en el ranking de secuencias más sexis del cine de las últimas décadas. Y por supuesto, la fabulosa recreación de esa última cena de los fumetas en la mansión de The Boards, donde se esconde el escurridizo doble agente Harlingen, al más puro estilo Luis Buñuel, y con esa mirada cómplice de Owen Wilson a su colega infiltrado y a la audiencia, queda para mi en otro lugar prominente de las composiciones pictóricas en el cine.

Como en todas las películas de Anderson, no se puede finiquitar una aproximación a Puro vicio sin referirnos al apartado musical. La selección de un acompañamiento musical cuidadísimo y esmeradamente adaptado al ritmo narrativo de sus historias, es otro sello de identidad del creador norteamericano, que en esta ocasión volvió a contar con el guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood, tras sus participaciones precedentes en Pozos de ambición y The Master. Su partitura, grabada por la Royal Philharmonic Orchestra en Londres, incluyó una canción inédita de la banda británica llamada Spooks que tocó el propio Greenwood junto a miembros de Supergrass. Además, la banda sonora incluyó canciones de finales de los años 60 y comienzos de los 70 de creadores insignes como Neil Young, la banda alemana Can o The Markett. Por mi parte, deseo destacar la maravillosa conclusión a la visita de Clancy, la hermana del nazi Glen asesinado, con el himno hippie psicodélico Les Fleurs en la voz de Minnie Ripertton, y también el aderezo de una devolución de un generoso cargamento de heroína con la emblemática canción de Sam Cooke, What a Wonderful World —por cierto, otro represaliado del despiadado Hoover—.

Es felizmente con esa deliciosa armonía vocal, con la que casi vamos arribando al final de una película absolutamente reivindicable, fascinante para determinadas audiencias interesadas por todo el contexto histórico y las cosmovisiones culturales que aglutina, a pesar de que en los tiempos de su estreno fue calificada como fallida por una significativa parte de la crítica especializada. A mi parecer es otra obra imprescindible, dentro del imperecedero legado de uno de los cineastas más talentosos del cine contemporáneo norteamericano, que además gana una entidad mayor ante el inminente estreno de su segunda adaptación de Anderson sobre una novela de Pynchon, Vineland. En todo caso, me niego a concluir estas líneas sin declarar mi admiración por Anderson, un valedor absoluto de la herencia de aquel Nuevo Hollywood indispensable que nos hizo soñar con un cine autoral de un valor inconmensurable, siempre a contracorriente de los mandatos de la industria. Y así lo está haciendo sin duda PTA.